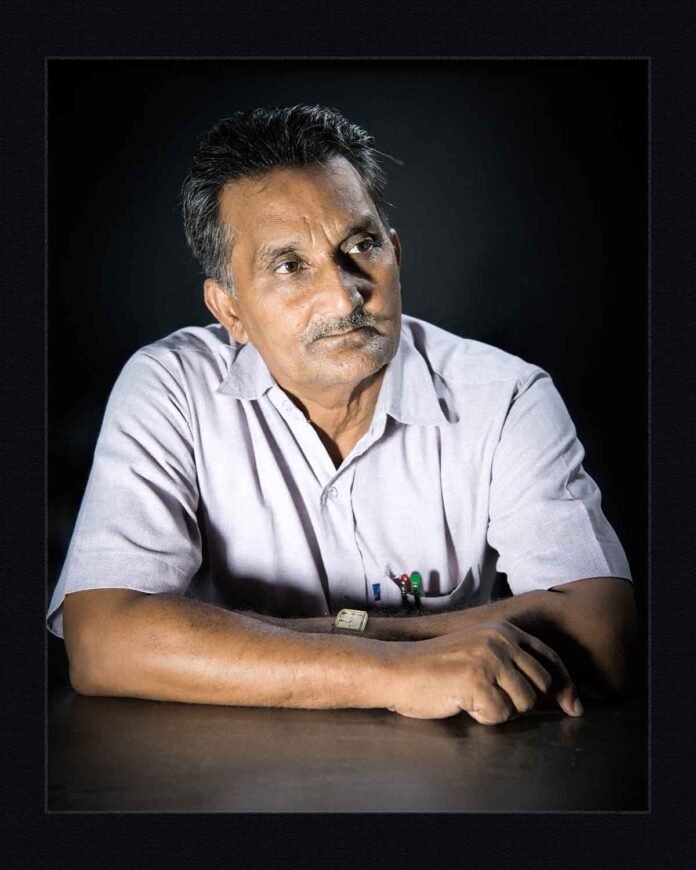

Young Writer, साहित्य पटल। ललित निबंधकार डा. उमेश प्रसाद सिंह की कलम से

हम, जो हैं भलीभाँति जानते हैं। अपने बारे में सच्ची बात सबसे अधिक हम ही जानते हैं। मगर हम अपने बारे में हमेशा यही चाहते हैं कि हम जो हैं, हमारी जो सच्चाई है, जिस सचाई को हम जानते हैं, दूसरे न जान पायें। मुझे लगता है, जीवन के आन्तरिक धरातल पर यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, जो हमें बिल्कुल ही आश्चर्य जैसा नहीं लगता। ऐसा क्यों है?

मुझे लगता है मनुष्य जाति वास्तविकता में बहुत कम जीती है, सपने में अधिक जीती है। हम जो हैं, उसे स्वीकार नहीं करते। हम जो होना चाहते हैं, वहीं अधिक जीते हैं। यह अस्वाभिक नहीं है मगर विस्मयजनक जरूर है। जो है, वह सचाई है। जो चाहिये, वह सपना है। जीवन सिर्फ सचाई नहीं है। जीवन सिर्फ सपना नहीं है। जीवन में सचाई और सपने के संगम रोज-रोज, क्षण-प्रतिक्षण होते रहते हैं।

जीवन गतिशील है। गति लक्ष्य के प्रति होती है। जो है उसमें गति की कोई संभावना नहीं है। आकर्षण, जो चाहिए, उसके प्रति है। वही गति पैदा करता है। जीवन केवल यथार्थ भी नहीं है। जीवन केवल आदर्श भी नहीं है। जीवन यथार्थ और आदर्श का अन्तः संघर्ष है। जो मौजूद है, सिर्फ वही सच नहीं है। सच की शाखायें जो नहीं है, उसमें भी फैली हुई हैं। जीवन में रस हमेशा ही मनुष्य को संभावनाओं में अधिक लुभाता रहता है।

हम अगर ध्यान से देखें तो पायेंगे कि हमारे जन-जीवन का अधिकांश जो है, उसे नकारने में, उसे अस्वीकारने में और उसे छिपाने में लगा हुआ है। यह बड़ी बेधक विडम्बना है। गरीब से गरीब आदमी अपने को गरीब मानना नहीं चाहता। भिखमंगा भी अपने को भिखमंगा देखना नहीं चाहता। बेईमान से बेईमान आदमी अपनी पहान बेईमान के तौर पर नहीं चाहता। आदमी को चोरी करने से कोई परहेज नहीं है, डर नहीं है। डर है तो सिर्फ इस बात से कि वह चोर के रूप में पहचाना न जाय।

हमारी सारी शुचिता और नैतिकता का हमारे एकान्त में कोई मूल्य नहीं है। उसका मूल्य है, भीड़ के सामने। उसकी कीमत है, प्रदर्शन में। हमारी सारी शुचिता और नैतिकता के मूल्यों का बाजारू बन जाना हमारे लिये कितना ग्लानि का विषय है, हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में सारे के सारे ग्लानि के विषय गर्व के विषय के रूप में क्यों बदलते जा रहे हैं?

हमारे समय में व्यापक जनवर्ग के सामने भीषण चुनौतियाँ मुँह फारे खड़ी है। हमारे सामने जीवन-यापन के ढंग और ढर्रे इतने मुश्किल होते जा रहे हैं कि हमारा जीना ही दुश्वार बनता जा रहा है। अब तो धीरे-धीरे सामान्य आदमी के लिये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाना भी उसके बूते के बाहर होता जा रहा है। शिक्षा की सुलभता की सरकार की घोषणाएँ जनता के जले जी पर नमक छिड़कने जैसी पीड़ा पैदा करने के अलावा किसी काम की नहीं है। एक जनतांत्रिक देश में जनता के लिये कहे जाने वाली शासन व्यवस्था में शिक्षा का आदमी की पहुँच से बाहर हो जाना कैसा पीड़ादायक है, कह पाना मुश्किल है। शिक्षा इतनी महँगी क्यों होती जा रही है? आदमी अपनी बीमारी का इलाज कराने में असमर्थ क्यों होता जा रहा है? विकास के वंचक नारों के शोर के बीच इन सवालों को सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे समय में जीवन से जुड़े सवाल राष्ट्र विरोधी सवाल बन गये हैं। राष्ट्रविरोधी बनने के कलंक के डर से हमारे समय का हलक सूख रहा है।

पढ़ाई हमारे हाथ से बाहर हो जाय कोई बात नहीं, हमें चुप रहना है। दवाई हमारे हाथ से बाहर हो जाय कोई बात नहीं, हमें चुप रहना है। घर बनाना, शादी-ब्याह रचाना हमारे हाथ से बाहर हो जाये कोई बात नहीं, हमें चुप रहना है। हमें चुप रहकर, चुप्पी मारकर बस जिन्दा रहना है। हमें जिन्दा रहना है, सिर्फ इसलिये कि हमें पोलिंग बूथ जाकर वोट डालना है। जबान बन्द रखकर वोट करते जाना राष्ट्रभक्ति है। जीवन की दुश्वारियों के बारे में कुछ भी कहना राष्ट्रद्रोह है। हमारे देश में इतने तरह के विद्यालय क्यों हैं? तरह-तरह के विद्यालय क्यों हैं? इतने तरह के अस्पताल क्यों हैं? हमारी पहुँच से बाहर के अस्पताल क्यों हैं? नहीं ये सब गैर मुनासिब सवाल हैं। ये सब शान्ति भंग के सवाल हैं। इनके पूछने पर हमारे कानून में सजा के प्राविधान सुनिश्चित हैं।

हम जिस जगह पर हैं और जिस महफिल में जमे रहने की जद्दोजहद में लथपथ हैं, वहाँ हमारा बने रहना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है। स्थितियाँ विपरीत होती जा रही हैं। हम पढ़ाई के लिये, दवाई के लिए, शादी के लिये कर्ज लेने को, जमीन-मकान बेचने को मजबूर होते जा रहे हैं। हम रोज-रोज अपनी विरासत की गाँठ गँवाते जा रहे हैं।

मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी। तब वह कहानी केवल हँसने के काम की चीज थी। अब वह कहानी मुझे बार-बार याद आती है, मगर हँसी नहीं आती। लगता है, वह कहानी हमारी ही कहानी है, हम सबकी कहानी है। उस कहानी में अपना ही व्यापक विषाद है। अपने पर ही फूटने वाली बेधक करुणा है।

कहानी है कि एक बाबू साहब की बारात में एक लाला जी बाराती बनकर गये थे। जनवास के दिन दोपहर में तवायफ के नाच के लिये महफिल सज रही थी। उसी बीच लाला जी को पेट में गुड़गुड़ी महसूस हुई। उन्होंने सोचा, चलो महफिल शुरू होने से पहले ही निपट लेते हैं। बाद में बेवजह बाधा होगी। लाला जी ने पंडाल के बाहर मिट्टी की मेटी में पानी भरा और खेत की तरफ निकल गये। कुछ दूर जाकर माटी के ढूहे की आड़ में हाजत के लिये बैठ गये। जैसे ही लाला जी का पेट साफ हुआ, मिट्टी का मटका बिहला गया। शायद मटका ठीक से पका नहीं था। सारा पानी बह गया। लाला जी हैरान, परेशान। अब क्या करें? चारों तरफ आँख फैलाकर देखा। कोई दिखा नहीं। लाला जी आश्वस्त हुये। चलो कोई देख नहीं रहा है। यही क्या कम है। उन्हें सुकून हुआ। कोई दूसरा उपाय संभव न देखकर उन्होंने मिट्टी के ढ़ेले से विलायती ढंग से शौचमुक्ति का काम सम्पन्न किया। फिर आये। आकर बड़े शान के साथ महफिल में अपना आसन जमा लिया।

जब लाला जी महफिल में जमे तवायफ की नाच शुरू हो चुकी थी। वह मंडलाकार, घूमकर नाच रही थी। गाना सम पर आया और नर्तकी ने लाला जी के ठीक सामने झुककर बड़ी अदा से गाने के बोल अर्ज किये,- ‘लाला तेरी बतिया मैं कह दूँगी।’’

लाला जी का कलेजा काँप उठा। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। आखिर यह ससुरी कैसे जान गई। जो भी हो, जान गई तो जान गई। मगर कह देगी तो? बड़ी भद्द होगी। आबरू उतर जायेगी। नहीं, नहीं कहने नहीं देना होगा।

लाला जी ने निश्चय किया। नहीं, कहने नहीं देना है। उन्होंने अपनी धोती का फेंटा खोला चटपट। दो रुपये का कड़क नोट निकाला और मुस्कराते हुय बड़ी उत्फुल्लता से ईनाम पेश किया। नर्तकी खुश हुई। उसका चेहरा चमक उठा। पाँव थिरक उठे। उसने समझा लाला जी को गाने के बोल की उसकी अदायगी बेहद पसन्द है।

नर्तकी घूम-घूमकर लाला जी के सामने आती है। बोल दुहराती रही। लाला जी बख्शीश देते रहे। लाला जी चुप कराते रहे। वह गाती रही। गाना लम्बा खिंचता रहा। लाला जी की गाँठ खाली हो गई। वे धीरे से उठे आँख बचाकर महफिल से और तम्बू से बाहर हो गये। गाने के बोल फिर भी उनके कानों में बजते रहे,- लाला तेरी बतिया मैं कह दूँगी।’’

मैं देख रहा हूँ, हमारे समय में हर कोई लाला जी की तरह हैरान है, परेशान है। हम अपनी आन्तरिक शुचिता का मूल्य अपने एकान्त में भूल चुके हैं। हम हर क्षण आशंकित हैं, हमारी आन्तरिक सचाई कोई जान तो नहीं गया है।

इधर बाजार है कि हमारे वजूद की रत्ती-रत्ती सचाई समझ रहा है। वह हमारी सामर्थ्य भी भली-भाँति जान रहा है और हमारी लाचारी भी अच्छी तरह समझ रहा है। वह हमारी लाचारी से अपना लाभ भुनाने में लगा है। बाजार हमें दुह रहा है। हमारा दोहन करने में जी-जान से लगा है। वह विज्ञापन की भाषा में नये-नये गाने गढ़ रहा है। आकर्षक स्त्री स्वर में गा रहा है। रिझा रहा है। हम अपनी विरासत की गाँठ लुटा रहे हैं। लुटाते जा रहे हैं। फिर भी……।

फिर भी…..। फिर भी सवाल है कि क्या, हम जहाँ है, हम जिस दिखावे की नकली महफिल में जमे रहना चाह रहे हैं, वहाँ जमे रह पायेंगे। शायद नहीं। कर्ज लेकर, जमीन बेंचकर, मकान गिरवी रखकर वहाँ जमे रहना लम्बे समय तक मुमकिन नहीं है। हमारी गाँठ, खाली होनी ही है। हमें महफिल से बाहर होना ही है। हम बाहर होंगे मगर अपने गाँठ की सारी पूँजी गँवाकर।

जब-जब यह कहानी मुझे याद आती है, मेरा मन उदास हो जाता है। मुस्कराने की कोशिश करते अनगिन चेहरों के नीचे उफनता अवसाद गरजता हुआ सुनाई पड़ने लगता है। मैं अपने ही भीतर कहीं अस्फुट स्वर में अज्ञेय के खोये स्वर ढूंढने लगता हूँ-

‘‘अच्छी कुंठा रहित इकाई, साँचे ढले समाज से।

अच्छा अपना ठाट फकीरी, मँगनी के सुख् साज से।।’’

मैं देख रहा हूँ, हमारे समय में मँगनी के सामानों की महफिल से फकीरी ठाट मुँह लटकाये भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटकर बाहर निकलता जा रहा है।