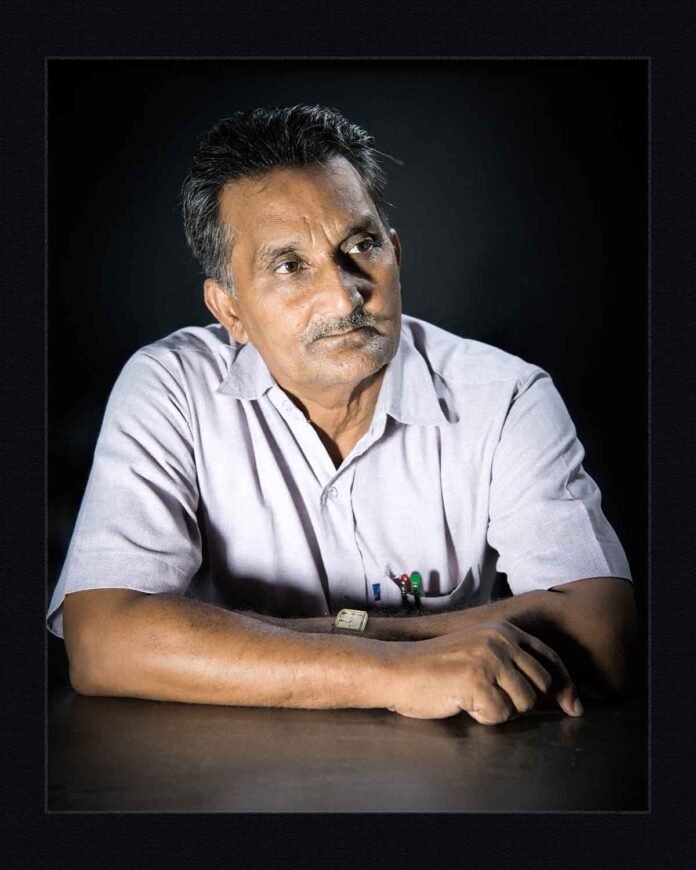

Young Writer, साहित्य पटल। ललित निबंधकार Dr. Umesh Prasad Singh (डा. उमेश प्रसाद सिंह )

यह शीर्षक मेरा नहीं है। कबीर का है। इसे मैंने कबीर से पाया है। मगर उधार में देने का उनका स्वभाव ही नहीं है। मैंने माँगकर लिया है। फिर भी यह मेरे लिए मँगनी का नहीं है। अपने बाप-दादों की कोई चीज मंगनी की होती है क्या! हो सकती है, क्या? नहीं, नहीं वह अपने से भी ज्यादा अपनी है।

कबीर की वाणी बचपन से सुनता आ रहा हूँ। जब कुछ भी समझने की समझ नहीं थी तभी से। तब भी कबीर की वाणी उद्वेलित करती थी। उन्मथित करती थी। जहाँ हम थे, वहाँ से बाँह पकड़कर कहीं और खींच ले जाती थी। कविता के सौहार्द ने हमें बताया है समझदार होने का दावा दुनियां की सबसे बड़ी मूर्खता है। कविता समझदारी का कभी मुँह नहीं जोहती। कविता समझ से नहीं जीवन के अनुभव से पैदा होती है। अनुभव के रस से पैदा होती है। सौन्दर्य से पैदा होता है। रस और सौन्दर्य का उद्वेलन ही भाषा में कायातरित होकर कविता बन जाता है। कविता जब उद्वेलित करने लगती है, हजार-हजार सवाल पैदा हो जाते हैं। पैदा हो जाते हैं तो तरह-तरह से परेशान करने लगते हैं। मगर कविता केवल सवाल ही पैदा नहीं करती। वह समाधान भी पैदा करती है। हजार-हजार सवालों से घिरे आदमी को संबल भी प्रदान करती है। लड़खड़ाते पाँवों को उँगली थाम कर सहारा भी देती है। कबीर की कविता धक्के देकर डगमगा भी देती है। फिर सिर सहलाकर सँभाल भी लेती है।

कबीर की कविता में जीवन के विस्तार और उसकी गहराई के बोध का उद्भुत उजास है। इस अद्भुत उजास को कबीर अपनी वाणी में उजागर करते हैं। अनुभव सत्य के उद्घाटन का कबीर में असम साहस है। अनुभव को व्यक्त करने का उद्वेलन कबीर की वाणी की विलक्षणता है। वे जो जान लेते है, उसे कहने की आकुलता को किसी भी कारण से रोकने के लिए राजी नहीं होते। कितनी भी बड़ी, कितनी भी विकट असुविधा को वे अभिव्यक्ति के मार्ग में रुकावट नहीं बनने देते। कबीर की यही अदम्य उत्कण्ठा उनकी वाणी में वह आग पैदा करती है, जो सारी सुविधाओं और समझौतों को सूखे पत्तों की तरह जलाकर दहक उठती है। खुद को जलाकर दहकने वाली आग कबीर को कबीर बनाती है।

जानने को तो बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं। मगर बहुत-से लोग बहुत कुछ जानकर भी चुप रह जाते हैं। फिर चुप्पियों की चर्चा का क्या मतलब! कबीर कुछ भी जान जाते हैं तो उसे चिल्ला-चिल्लाकर कहने लग जाते हैं। कुछ भी छिपा लेने का, पचा जाने का उनका स्वभाव नहीं है। मगन होकर गाने लग जाते हैं। एक दिन कबीर ने जान लिया कि मनुष्य का सामूहिक वजूद, उसकी सामुदायिक अस्मिता मुर्दा बन गई है तो वे मस्त होकर गाने लगे थे- ‘‘साधो, यह मुर्दो का गाँव।’’

गाँव मुर्दों से भरा पड़ा है। गाँव के गाँव मुर्दों से पटे पड़े हैं। बड़ा अजीब है। बड़ा अविश्वसनीय है। मगर सच है। यह सच तरह-तरह के रंग-बिरंगे परिधानों को पहन कर सचमुच में मरा पड़ा है। कपड़ा जिन्दा है, आदमी मरा है। मरे हुए हैं मगर जीने का नाटक किए जा रहे हैं। नाटक में जिये जा रहे हैं।

मुर्दे केवल वे ही नहीं होते जो मुँह से कुछ खाते नहीं है। जो नाक से साँस खींचते और छोड़ते नहीं है, केवल वे ही मरे हुए नहीं होते। जो अपने पैरों से चलकर कहीं जा नहीं सकते, वे ही मुर्दे नहीं हैं। मुर्दे वे भी हैं जो जीने के सारे साधनों का उपयोग करते हैं, वे भी मरे हुए हैं। वे भी मरे हुए लोग हैं, जो केवल जिन्दा बचे रहने के लिए हर तरह के अन्याय, अत्याचार और अप्राकृतिक उत्पीड़न को सिर झुकाकर स्वीकार कर लेते हैं। जो न्याय को, धर्म को, मनुष्यजाति के सामूहिक हित को पीठ दिखाकर किसी का भी शासन स्वीकार कर लेते हैं, वे भी मरे हुए हैं। मरे हुए वे भी हैं जो लोभ से, भय से मोहित होकर किसी का भी झंडा उठाकर जय बोलने निकल पड़ते हैं। अन्यायी शासन के सत्ता के आधार ये मुर्दों के गाँव ही हैं। अन्याय सिर्फ मुर्दों के ऊपर ही किया जा सकता है। किसी भी काल में, किसी भी तरह की सामाजिक व्यवस्था में कभी भी जिन्दा मनुष्यों और जीवित जातियों पर अन्याय और अत्याचार संभव नहीं। प्रतिरोध की चेतना का न होना, मनुष्य के जीवित न होने का सबसे बड़ा सबूत है। चिकित्सा विज्ञान में जीवित और मृत मनुष्यों के जो लक्ष्ण बताए जाते हैं, मानीय चेतना के उत्थान के शास्त्र में उनका कोई महत्व नहीं होता।

पड़ोस के घर में आग लगी हो और उस जलते घर की लपटों की आँच जिन घरों में नहीं पहुँचती, उस घर में रहने वाले लोग जीवितों के सारे लक्षणों को धारण करने के बावजूद मरे हुए लोग ही होते हैं। पारस्परिकता से विच्छिन्न आदमी मरा हुआ आदमी है। मरने के डर से सिकुड़ा हुआ जी रहा आदमी भी मरा हुआ आदमी है। डरे हुए आदमी का सारा जीवन रस झर गया होता है। जिसका जीवन रस ही झर गया है, वह भला जिन्दा कैसे हो सकता है। कभी नहीं हो सकता। कदापित नहीं हो सकता।

जिनमें सत्य के स्वीकार का साहस नहीं है, वे मुर्दा हैं। मुर्दा को कन्धे पर उठाकर श्मश्यान ले जाने वाले लोग भी ऐसे करने लग जाते हैं, जैसे उनको कभी करना ही नहीं है। मृत्यु का उनको इतना गहरा भय समाया हुआ है कि मृत्यु की तरफ से उन्होंने आँख ही फेर ली है। नहीं, उधर देखना ही नहीं है। आदमी उधर न देखकर अपने को अन्धा बना लेता है। अन्धा आदमी जीवन का सौन्दर्य कैसे देख सकता है। मृत्यु से विमुख होकर जीवन की तरफ अभिमुख होना कैसे संभव हो सकता है। जो जीवन के सौन्दर्य में, जीवन के रस में डूब सकने के अयोग्य है, वह तो जीते-जी मरा हुआ है। जीते हुए मरा हुआ आदमी जीवन के बारे में नहीं परलोक के बारे में सोचने लग जाता है। फिर वह परलोक को सुधारने में लग जाता है। उससे जीवन छूट जाता है। परलोक के लिए वह पुण्य कमाने लग जाता है। पुण्य के लिए पैसे कमाने लग जाता हैं पैसे कमाने के चक्कर में वह अपने से दूर चला जाता है। अपने से दूर चला जाना, जीवन से दूर चले जाना है। दुख के दलदल में चले जाना है। दुख के दलदल में धँसा हुआ आदमी मरा हुआ आदमी है। मरे हुए लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते वे दूसरों के सुख से दुखी होते हैं।

दूसरों के दुख को दूर करने का उद्योग-धन्धा चलाने वाले लोग भी मरे हुए लोगों की श्रेणी में आते हैं। जो कल-कारखाने लगाने की स्थिति में नहीं होते वे दुख दूर करने का ऐसा कारखाना लगा रहे हैं, जो किसी के देखने में नहीं आता है। जिसमें केवल लाभ-लाभ ही है। जिसको लगाने में कोई लागत नहीं लगानी होती है। जिसकी कुंडली में घाटे का कोई खाना नहीं लिखा होता। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए हमारे समय में जनसेवा का धन्धा इस कदर पनप पड़ा है कि समूचा देश ही जनसेवा में कमर कसकर कूद पड़ा है। लगता है कि सारे के सारे लोग जनसेवक ही हो जाएंगे, जन कोई बचेगा ही नहीं। जनसेवा का मुँह सुरसा के मुँह से भी बड़ा हो जाने को व्याकुल है। वह अपने विशाल जबड़े में लोकतंत्र की समूची गरिमा को ही निगल जाने को आमादा है। मुर्दों की भूख इतनी बढ़ गई है कि जिन्दा आदमी को अपने को उनका भोजन बनने से बचाए रखना ही उनके सारे संघर्ष का केन्द्र बन गया है। मुर्दों का आतंक बस्ती-बस्ती में व्याप्त है। हमारे समय में जिन्दा आदमी डरे सहमे, सिकुड़-सिमट कर वैसे ही रह रहे हैं, जैसे दातों के बीच में किसी तरह जीभ रह लेती है। धत्तेरे की ऐसा भी जीना कोई जीना है!

हमारे समय में कहने और करने के बीच कोई सम्बन्ध ही नहीं रह गया है। केवल सामाजिक स्तर पर ही सम्बन्धहीनता का विस्तार नहीं हुआ है। जीवन के सूक्ष्म दिगन्तों में भी यह सम्बन्धहीनता खूब विकसित हुई है। वाणी और उसके अर्थ के बीच भी खटास काफी बढ़ चुकी है। कहा कुछ और जा रहा है, समझा कुछ और जा रहा है। महात्मा धर्म का उपदेश दे रहे हैं। जनता उपदेश सुन नहीं रही है। वह उपदेश सुनने नहीं जाती। उपदेश में, धर्म में उसकी कोई रूचि नहीं है। उसकी रूचि केवल धार्मिक दिखने में है। किसी बड़े महात्मा, किसी बड़े देवता के मंदिर में आने-जाने से उसकी धार्मिक दिखने की वासना सफल हो जाती है। लोग जा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि देश में कोई धार्मिक जागृति पैदा हो गई है। नहीं यह कोई जागृति कत्तई नहीं है। यह पाखण्ड का प्रदर्शन है। ग्लैमर की भूख है। यह जागृति होती तो चेतना के धरातल पर बड़ा बदलाव दिखाई देता। हमारे आचरण में संयम और नैतिकता की कुछ न कुछ झलक अवश्य दिखाई देता। मगर यहाँ तो आचरण में अराजकता की बाढ़ उमड़ रही है। लोग डूब रहे हैं। उतरा रहे हैं। अपनी जगहों से विस्थापित होकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पागल बने फिर रहे हैं। महात्मा भी भीड़ जुटाने के पीछे पागल बने पड़े हैं। भीड़ ही है, जो उनके ग्लैमर का मापदण्ड बनी हुई है। भक्त बड़े गुरु के दरबार में हाजिरी लगाकर बड़प्पन की बिल्ला लटकाए धूम रहे हैं। बड़े गुरु अधिक से अधिक भीड़ जुटाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं। बड़ा अजीब खेल है। आसमानी हरियाली पर इतराने वाली खोखली सभ्यता के मानदण्ड अपने में कितने हास्यापस्पद हैं, यह कहने की जरूरत नहीं। जिस दौर में आस्था सजावट का सामान बन गई है और निष्ठाएँ मोल-भाव की वस्तु उसके दुर्भाग्य का आकलन भला कौन कर सकता है। ऐसी खोखली और मिट्टी से दूर जड़ वाली सभ्यता के लिए अत्यल्प काल में ही अवसान की असंदिग्ध घोषणा कबिवर रहीम बहुत पहले कर चुके हैं- ‘‘कहु रहीम कबलौं हरी, छपरे पर की घास।’’

मगर देखिए न मेरा पागलपन। मैं अपने समय का रोना लेकर बैठ गया। रोने-धोने से भला कोई दुख दूर होता है, क्या?

कबीर रोने वाले कवि नहीं हैं। रो-धोकर अपना बुरा हाल बना लेने में उनका रंचमात्र भी विश्वास नहीं। रोना दीनता की अभिव्यक्ति है। रोना हीनता की अभिव्यक्ति है। कबीर जीवन के विराट बोध के कवि हैं। वे मनुष्य जीवन में व्याप्त अपार ऊर्जा के यशगायक कवि हैं। वे मुर्दों में जीवन की जागृति के बीज बोने वाले कवि हैं। कबीर मुर्दों का उपहास नहीं करते हैं। वे मुर्दों को धिक्कारते नहीं हैं। उनकी कविता मुर्दों में सोए हुए जीवन को जगाने की कविता है। जीवन की अपार संभावनाओं में उनका अटल विश्वास है। उसी विश्वास से उपजे साहस के सहारे कहते हैं कि यह गाँव मुर्दों का गाँव है। मरे हुए समाज की दीनता के खिलाफ यह कबीर की वाणी की मुनादी है। कबीर के लिए कविता मृत संजीवनी के संधान की विद्या है। मरे हुए में वाणी से जीवन का संचार कर देने का उद्योग कविता की संकल्पना है। कबीर इस महत संकल्पना के कवि हैं।

मनुष्य की गरिमा से गिरा हुआ आदमी कबीर के लिए मरा हुआ आदमी है। अपनी गरिमा में जाग जाने की अकुंठ उत्प्रेरणा कबीर की कविता में तरंगित है। वे मनुष्य की असमर्थता का महिमा मंडन करने वाले कवि नहीं है। वे दाँत निपोरने वाली दीनता को करुााभिसिंचित करने वाले कवि नहीं हैं। वे केवल पेटल भरने की खातिर अँजुरी भर अनाज के लिए किसी के तलवे चाटने की नियति को पोषण प्रदान करने वाले कवि नहीं है। वे उन्मादी तलवारों के सामने गर्दन लटका देने की कायरता को लाचारी कहने वालों के समर्थक नहीं हैं। इन सबके विरूद्ध उनकी कविता विद्रोह के ललकार की कविता हैं मृत्यु से डरा हुआ आदमी जीवन को जानने की योग्यता खो देता है। जीवन के गौरव को बचाए रखने के लिए भर जाने का साहस रखने वाले ही कबीर की दृष्टि में मरकर भी जीवित रहने वाले लोग हैं। कबीर की कविता जीवित रहकर मर जाने वाले लोगों की भर्त्सना की कविता है और मरकर जीवित रहने वाले लोगों के लिए अभिनन्दन की कविता है। कबीर की कविता में जीवन का अदम्य अभिनन्दन है।

जीते-जी मनुष्य के मर जाने से मनुष्यता मर जाती है। आदमीयत के मर जाने से समाज अपंग हो जाता है। सामूहिकता गूँगी हो जाती है। पारस्परिकता बहरी हो जाती है। समाज के बीमार हो जाने से राष्ट्र कमजारे हो जाता है। कमजोर राष्ट्र का कोई स्वाभिमान नहीं रह जाता। कबीर की कविता राष्ट्रीय स्वाभिमान की संरक्षक कविता है। मनुष्यजाति के गौरव की उन्नायक कविता है। मनुष्यजाति की चेतना के उत्थान में जरूरी और सहायक तत्व जो मर रहे हैं, जो मरते जा रहे हैं, उनको पुनजीर्वितकरने का संकल्प कबीर की कविता में प्राणतत्व की तरह समाहित है। मरे हुए को, मरते हुए में जीवन का पुनः संचार कर देने की शक्ति का संधान ही कविता की सार्थकता है। कबीर कविता की सार्थकता को अपनी कविता में प्रतिष्ठित करने वाले अप्रतिम कवि है।

कबीर की कविता कब से टेर रही है। देखो, मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ जो महत्तम है, मर रहा है। महत्तम के मरते जाने से हमारा गाँव, हमारे गाँव मुर्दों के गाँव बनते जा रहे हैं। ऊपर-ऊपर सबकुछ हरा-हरा दिखता है मगर भीतर-भीतर आदमीकी जिजीविषा की जड़े सूख रही हैं। जीवनधारा सूख रही है। मनुष्य का जीवन मरी हुई चीजों से पटता जा रहा है। मरे हुए आदमी को, मरते जा रहे आदमी को मरने से बचाना बेहद जरूरी है। यह काम कौन करेगा? कौन कर सकता है? कविता के अलावा कोई नहीं कर सकता। कविता की मृतसंजीवनी शक्ति का संधान बहुत जरूरी है। मुरदों के गाँव बसने का विष मत पीयो। कविता का रास्ता भटक जाएगा तो मनुष्यता का आखिरी भरोसा भी टूट जाएगा। कविता का रास्ता रचने का रास्ता है। रचने का रास्ता मरे हुए को जीवित करने का रास्ता है। जीवन के अभिनन्दन का मार्ग मनुष्यजाति के मंगल के आयोजन का मार्ग है। यही मार्ग हमारी विरासत का उज्वल मार्ग है। कबीर की कविता हमें हमारे विरासत के मार्ग की पहचान कराने वाली कविता है।