Young Writer, साहित्य पटल। ललित निबंधकार डा. उमेश प्रसाद सिंह की कलम से

सन्त की अस्मिता अनन्त है। वैसे ही जैसे ईश्वर की अस्मिता। अनन्त की महिमा भी अनन्त है। उसका परिचय, उसके परिचय का निरुपण संभव नहीं है। बौद्धिक धरातल पर ग्राह्यता की सीमाएँ हैं। उस सीमा में असीम का समाहित हो पाना कैसे हो सकता है। फिर भी…..। फिर भी कहा जाता रहा है। कहने-सुनने का अपना रस है। यह रस लौकिक सीमा को अलौकिक दीप्ति देता रहता है। सीमा में असीम का आलोक और आमोद उद्भासित होता रहा है। ‘हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहिं सुनहिं गावहिं श्रुति सन्ता।’’ अनन्त कथा को कहना, सुनना और गाना मूर्खतापूर्ण नहीं है। यह रसपूर्ण अभिनिवेश है। रस में डूबने की परम्परा सीमा की असीम में समाहित होने की परम्परा का ही पर्याय है। रस भी असीम है। रस में डूबने से डूबने वाले की सीमा डूब जाती है। डूबने का आनन्द ही भक्ति का आनन्द हैं। लौकिकता भी परम्परा में असीम है। असीम का चरित्र अनन्त की कथा कही जाती रही है। कही जाती रहेगी। काहे लिए कही जानी चाहिए? क्या औचित्य है?

बड़ा महत्वपूर्ण औचित्य है। अनन्त की कथा, सन्त की कथा, भगवन्त की कथा कहने का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन वाणी की पवित्रता को प्राप्त करना है। वाणी को पवित्र बनाने का इससे उत्तम साधन अन्य नहीं है। जो कहा नहीं जा सकता, जो कहने में आने योग्य नहीं है उसेकहने का उद्योग वाणी को पवित्र बनाता है। जो कहा जा रहा है, उसे अपर्याप्त समझते हुए भी कहने की प्रवृत्ति में अहं का प्रच्छालन हो जाता है। अहं का प्रच्छालन हो जाने से पवित्रता अपने आप आ जाती है। वाणी की पत्रित्रता कोई आकस्मिक प्रत्यय नहीं है। वाणी के पवित्र होने से पहले मनुष्य का अन्तःकरण पवित्र होता है। पवित्र अन्तःकरण के सारे व्यवहार पवित्र होते है। पवित्र व्यवहार से जगत में समरसता का प्रवर्तन होता है। इस प्रकार यह अनुष्ठान जगत में समरसता के प्रसार का महत अनुष्ठान है। वास्तव में सन्त चरित का अनुशीलन और अवगाहन समष्टि मानव के उत्थान की मंगल आकांक्षा की अभिव्यक्ति है। सन्त सामूहिक अस्तित्व की मंगलाकांक्षा के उद्घोष के स्रोत हैं। उनका जीवन चरित्र प्राणि जगत के चेतन परिष्कार का सबसे प्रभावी माध्यम है। इस माध्यम में आस्था जगत के उत्थान की आकांक्षा की उज्ज्वल अभ्यर्थना है। अलौकिकता की लौकिक अभिव्यक्ति का महात्म्य ही सन्त चरित का मूल आधार है। बाबा कीनाराम का जीवन चरित भारतीय सन्त परम्परा के वैभव का प्रोद्भासित विस्तार है। ‘आत्मने मोक्षार्ष जगत हितय च’ की गूढ़ व्यंजना उनके समूचे जीवन विस्तार में शंख ध्वनि की तरह गुंजित है। सन्त का परिचयवृच आत्मिक स्थितियों और आत्मिक सम्बन्धो पर विस्तारित होता है।

एक सन्त का जीवन चरित उसकी अलौकिक विभूतियों का लोक में विस्तारित उसका स्वरूप है। उसके स्वरूप की पहचान लोक जीवन में प्रसारित उसके कर्म की कथा है। इसे ही लोकवृत्त कहा जाता है। लोकवृत्त का मतलब लोक चित्त में व्याप्त उसकी उपस्थिति की आमिट स्मृति।

सन्त का चरित अलौकिक चरित है। वह लोक में अलौकिक चरित का वाचक है। लोक जीवन में अलौकिक की स्मृति अमिट है। वह उसे जुगाकर रखता है। अलौकिक लोक की चरम अभीप्सा है। वह उसे चाहता है, पूरी चाहना के साथ पाना चाहना है,मगर वह उसके पास नही होता। लोक के पास सम्पृक्ति है, वह सब कुछ से जुड़ा है, सब कुछ से बॅधा है। सन्त बॅधा नहीं है। सब कुछ से मुक्त है। लोक भोग में डूबा है। सन्त भोग में डूबा नहीं है। वह जीवन में निमग्न है। वह जीवन को जानता हैं, जीवन जो वस्तुआंे पर आधारित नहीं है। सन्त में स्वार्थ नहीं है, त्याग है। अपार करूणा है। लोक में स्वार्थ है। लोक में दुख है। सन्त में दुख के पति द्रवणशीलता है। लोक में सीमा का संकोच है। सन्त में सीमा का विस्तार है। लोक हमेशा सन्त के प्रति आकर्षित होत है, श्रद्धानत होता है, उसकी अलौकिकता के कारण उसके आलौकिक आचरण के कारण। अलौकिक का एक अर्थ जो लोक में नहीं है, भी होता है। परिचय के पहचान के जो लौकिक उपादान हैं, सन्त के सन्दर्भ में प्रायः लोक उनकी उपेक्षा कर देता है। प्रायः यही कारण है कि बहुत से सन्तों के जन्मस्थान, जाति, शिक्षा आदि के विषय में जानकारियों का वैसा संरक्षण नहीं हो पाता। सन्त के लिए तो ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं होतीं। मगर बाबा कीनाराम जी के विषय में ऐसा नहीं है।

पुण्यभूमि में प्रादुर्भाव-

जगन्नियन्ता की प्रेरणा के अनुरूप महान आत्माओं का पृथ्वी पर अवतरण समय-समय पर होता रहता है। जैसे स्थूल और दृश्य प्रकृति जगत में रूपों का रूपान्तरण होता रहता है वैसे ही चेतना के धरातल पर भी सूक्ष्म सत्ता का स्थूल में रूपान्तरण भी चलता रहता है। सन्त महापुरूष हमेशा ही ईश्वरीय अभिप्रायों से संचालित रहते हैं इसलिए उनकी अस्मिता कभी तिरोहित नहीं होती। सूक्ष्म स्वरूप में वे हमेशा ही कार्यशील रहते हैं। फिर भी लोककल्याण के लिए मनुष्यों के बीच मानवीय चेतना की अभ्युन्नति के निमित्त उनका अवतरण मनुष्य के रूप में होता रहता है। सन्त ईश्वर के स्वरूप से संयुक्त होते हैं और ईश्वरीय अनुदेशों के अनुपालन में ही संलग्न रहते है, इसलिए ऐश्वर्य और वैभव से वे सदा ही संयुक्त रहते हैं। सन्त की अस्मिता का प्रयोजन ही लोक कल्याण, लोक शिक्षण और धर्मस्थापन है, इसलिए उनका अवतरण हमेशा ही मनुष्य जाति के लिए मंगलकारक है। अवतार और प्रागट्य ऐसे शब्द हैं जो अस्मिता की सनातनता को व्यंजित करते हैं। ईश्वर और सन्त भिन्न होते हुए भी अभिन्न हैं। सन्त की महिमा ईश्वर की कृपा से ईश्वर जैसी ही है। तभी तो तुलसी दास जी कहते हैं कि ‘‘जानहु सन्त अनन्त समाना।’’

सन्त अवरित होकर जो भी काम करते हैं वह काम उनका नहीं, ईश्वर का काम होता है। भगवान अपने कार्यों को सन्तों के द्वारा सम्पनन करते रहते हैं। इसलिए ईश्वर के अवतरण के निमित्त में और सन्तों के प्रागट्य के निमित्त में एकरूपता होती है। वह एकरूपता धर्म की स्थापना है। सृष्टि के लिए ईश्वरीय अनुदेश धर्ममय अचारण की इंगिति है। मगर सृष्टि की गतिशीलता द्वन्द्वात्मक रूप में दिखती है। धर्म के मार्ग में व्यवधान डालने वाली स्थितियाँ और शक्तियाँ धर्मानुरागियों के लिए धर्माचरण के निमित्त उत्प्रेरणा का काम करती हैं। जीवन में सहज रूप से प्राकृतिक संसाधन सबको सुलभ हो। यह सृष्टि का मूल मकसद है। यह ईश्वर का विधान है। मगर ऐसा हमेशा हो नहीं पाता। प्रकृति की शक्तियों पर अधिकार की भावना मनुष्यों के बीच विभेद को पैदा करती है। प्रकृति किसी के अधिकार की चीज नहीं है। प्राकृतिक सम्पदा समस्त प्राणि समुदाय के उपयोग और उपभोग के लिए समान रूप से सुलभ हो, ऐसा सृष्टि के संचालक का मन्तव्य है। इस मन्तव्य में सृष्टि के प्रारम्भ से ही व्याघात पैदा होता रहा है। अहं निरन्तर अधिकार की चेष्टा करके अपने से कमजोर आत्मशक्ति के लोगों के अधिकारों का अपहरण करता रहता है। यह धर्म विरूद्ध आचरण है। इस तरह के आचरण का विस्तार ही धर्म की ग्लानि है। धर्म की ग्लानि समाज व्यवस्था में प्रायः होती रहती है। इसी धर्म की ग्लानि के विरूद्ध, धर्म की स्थाना के निमित्त समाज में निरन्तर सन्तों का अविर्भाव होता रहता है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है-

‘‘यदा-यदा ही धर्मसय ग्लानिर्भवति भारत

अभ्युथानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम।।’’

धर्म की गलानि को, धर्म के पराभव को रोकने के लिए और धर्माचरण के उत्थान के लिये धर्ममय आचरण में निष्ठा की स्थापना के लिये टूटते हुए श्वास की पुनर्स्थापना के लिये मैं अपने को यानी अपने आत्मस्वरूप को भिन्न-भिन्न रूपों में सृजित करता हँू। ईश्वर के अनन्त रूप है। ईश्वरीय अनुदेशों के अनुपालन में तत्पर रहने वाले सारे स्वरूप ईश्वर के ही स्वरूप हैं। सारे सन्त ईश्वर के स्वरूप से ही सृजित हैं। सन्तों का ईश्वरीय शक्तियों से संयुक्त होकर अवतरण का प्रयोजन भी गीता में स्पष्ट है

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे-युगे।।

युग-युग में यानी हर समय में मनुष्यों के बीच उनके आचरण में धर्म की प्रतिष्ठा के लिये उनके अन्तःकारण में धर्म की वृत्ति को उत्प्रेरित करने के लिये मैं प्रगट होता रहता हँू। ईश्वर का प्रकाश सन्तों की महिमा में प्रगट होता है। सन्त पुरूष का प्रादुर्भाव हमेशा पुण्यभूमि में पवित्र गर्भ से होता है। इसका निर्धारण ईश्वरीय अभिप्राय से अभिप्रेरित होता है।

बाबा कीनाराम अपने समय में ईश्वरीय शक्ति और ईश्वरीय प्रकाश के प्रकाशक महापुरूष के रूप में अधिष्ठत थे। उनका आचरण व्यवहार ,उनके उपदेश, उनकी सारी स्थापनाएँ मनुष्य जीवन में धर्म के प्रति आस्था को स्थिति देने के लिए थी। मनुष्य के सहज जीवन को उत्पीड़ित करने वाली शक्तियों को उन्होने हमेशा पराभूत करने का उद्भट उद्योग किया। उनके धर्म का रूवरूप बिल्कुल व्यावहारिक था।

भारतीय समाज में मुगल साम्राज्य की स्थापना पारपंरिक जीवन विश्वासों को हिला देने वाली घटना थी। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसका मुकाबला आसान नही था एक ऐसी जाति जिसके जीवन विश्वास हमारे जीवन विश्वासों के बिल्कुल विरोधी थे हमारे सिर पर सवार थी। सत्ता व्यवस्था पर उसने अपना आधिपत्य जमा लिया था। जोर-जबरदस्ती से जो सब कुछ हथिया लेना चाहते थे। धर्म उिनके द्वारा शासन के लिए सहायक शक्ति के रूप में अर्थात साधन के रूप में व्यवहार में लाया जा रहा था। यह धर्म का पतित स्वरूप था। हमारे लिए धर्म हमेशा से ही मुक्त था। भारतीय जन धर्म के इस संकीर्ण स्वरूप को देखकर दंग था। वह बाहर और भीतर दोनों धरातल पर भयानक संकट से घिरा हुआ जूझ रहा था।

हमारे लिए धर्म जीवन की आन्तरिक अभ्युन्नति का आधार था। उनके लिए धर्म जीवन के साधनों का साधक था। हम दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझने के अभ्यासी थे। उनके लिए दूसरों का धन हड़पना चीज था। हमारे लिए धर्म शाश्वत और सनातन था उनके लिए धर्म वस्तुओं की तरह बदलने की चीज। बड़ा भारी विपर्यय था। इस विपर्यय के साथ जीने और रहने की विवशता थी। ऐसी परिस्थिति में भारतीय धर्म चेतना असह्य दबाबों के बीच अद्भुत रूप में प्रोद्भासित हो उठी। भारतीय धर्म चेतना में इस संकटकाल में अपूर्व उत्में इस संकटकाल में अपूर्व उत्क्रान्ति का उदय हुआ। समूचे देश में अपने पारंपरिक जीवन विश्वासो के प्रति गहरी निष्ठा और उसकी महन्ता का बोध पैदा करने बाले महान सन्तों का अभ्युदय हुआ। बाबा कीनाराम उसी उत्क्रान्तिकाल की उल्लेखनीय उपलब्धि हैं।

बाबा कीनाराम का अविर्भाव पहले वाराणसी अब चन्दौली जनपद के अन्तर्गत चहनियाँ ब्लाक के बर्रह परगने में स्थित रामगढ़ गाँव में हुआ था। रामगढ़ इस क्षेत्र के गाँवों में प्रतिष्ठा प्राप्त गाँव है। यहाँ क्षत्रियों की सूर्यवंश की शाखा के अन्तर्गत रघुवंशी राजपूतों के परिवारों की बहुलता है। इसके आसपास के भी कई गाँवों में रघुवंशियों के परिवार बसे हुए हैं। बलुआ में पश्चिम वाहिनी होकर गंगा थोड़ा दूर पर बहते हुए आगे निकलती है। गंगा की जलधारा की पवित्रता वायुतरंगों में तरलित होकर इस पवित्र भूमि को सींचती रहती है। बाणगंगा नाम की एक छोटी और क्षेत्रीय नदी इस गाँव के बगल में बहती है। इसे गंगा की उपधारा के रूप में देखने की मान्यता है। बाणगंगा नाम के सहारे बहुत-से लोग इस इलाके को महाभारत कालीन पैराणिक कथाओं की क्रीड़ाभूमि मानने के पक्ष में बहुत से तर्क रखते है। कुछ लोगों का अनुमान है कि इस नदी को युद्ध में प्रयोजनपूर्वक अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ने अपने बाण के द्वारा प्रगट किया था। रामगढ़ गाँव में एक बहुत विस्तृत टीला है, बहुत दूर में फैला हुआ। पुराने समय से चली आती जनश्रुतियों के पारंपरिक विश्वास के बल पर लोगों का मानना है कि यह महाभारत में राजा विराट की राजधानी का भग्नावशेष है, जिसे अब बैराठ कहा जाता है। बैराठ यानी राजा विराट का कोट। समय-समय पर खुदाई में मिले सात फीट लम्बे नरकंकाल और लम्बे-लम्बे बाण इसकी पुराकालिक स्थिति को पुष्ट करने के संकेत देते-से प्रतीत होते हैं। यह गाँव अपनी बनावट, अपनी बसाहट और अपने रिक्थ के कारण विशिष्ट गाँव है।

इसी गाँव में एक रियासतदार थे बाबू अकबर सिंह। अकबर सिंह पुण्य चरित्र के महामना व्यक्ति थे। उदार व्यवहार, निच्छल आचरण, हितैषी स्वभाव और स्नेही शालीनता के कारण वे लोगों के बीच सम्मानित थे। उनका घर वैभव का केन्द्र था। सुख-समृद्धि थी, सौमनस्य था, संतोष था, शान्ति और परहित की लालसा का लास्य था। लोग उनका सम्मान ही नहीं करते थे, उनको प्यार भी करते थे। वे सबके प्रिय थे। सब लोग उनके शुभाकांक्षी थे।

अकबर सिंह की पत्नी मनसा देवी थीं। मनसा देवी बड़ी ही प्रशान्त, प्रमुदित और प्रफुल्ल गृहिणी थीं। धर्म में उनकी सहज अनुरक्ति थी। भगवान के चरणों में उनका गहरा अनुराग था। और उनके विधान में अटल आस्था थी।

काफी उम्र बीत जाने के बावजूद उन्हें कोई पुत्र प्राप्त नहीं था। फिर भी दम्पति सन्तुष्ट थे। उन्हें कोई ग्लागि नहीं थी। कोई शिकायत नहीं थी किसी से। न पंडित पुराहित से, न देवी देवता से, न अपने भाग्य तकदीर से। वे अपने कर्म में निरत थे। वे अपना उत्तरदायी स्वंय को मानते थे और प्रसन्न थे। अवसाद और विषाद का स्पर्श उनके जीवन में नहीं था। वे भोग के बीच योग के अनुष्ठाता थे। उनको विश्वास था कि विपरीत स्थितियो के लिये किसी को भी दोष देना व्थर्थ है। जो कुछ भी है अपने ही कर्मो का प्रतिफल है।

काहे को केहु कर दीजिय दोसू। व्यरथ काहि पर कीजिय रोसू।

काहु न कोउ सुख-दुख कर दाता निजकृत करम भोग सुनु भ्राता।।

लगभग 60 वर्ष की उम्र तक पुत्र प्राप्त न होने की स्थिति में भी प्रसन्न मन से अपने कर्म में अनुरक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक जीवनयापन में संलग्न रहना साधारण व्यक्ति के लिये सहज नही है। वे असाधारण भावभूमि में स्थित प्राज्ञ पुरूष थे। वे ईश्वर की कृपा के योग्य अधिकारी थे।

उन्ही दिनों एक रात में महीयसी मनसा देवी ने एक दिव्य स्वप्न देखा। उन्हांेने स्वप्न में देखा कि अपूर्व दीप्ति से मंडित विश्वेश्वर भगवान शिव नन्दी पर आरूढ होकर चले आ रहे है। चारों तरफ भव्य आलोक फैला हुआ है। दिव्य गंध प्रसरित हो रही है। भगवान शिव स्मित हास से मंडित उनकी तरफ बढ़े आ रहे हैं। फिर……। फिर उनके नजदीक आकर उनकी देह में विलीन हो जा रहे है।

मनसा देवी अलौकिक आह्लाद से उन्मथित होकर नींद से जाग उठीं। वे एक अपूर्व आनन्द की लहरों में तैरती रहीं। नींद और जागरण में कोई भिन्नता नहीं थी। उनका अन्तरतम भर गया था। उनका सौभाग्य उनको सींचकर बह रहा था। वे सुख से श्लथ शैया पर आँखें बन्द किये पड़ी रहीं। कौन कहता है बन्द आँखांे से कुछ नहीं दिखता। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। निखिल संसृति का स्वर्ग उनकी मुँदी आँखों में नाच रहा था। वे स्पृहणीय सुख की स्वामिनी थीं। वे परमपिता की तरफ से ईश्वरीय अभिप्रायों में निमित बनने के लिये चुन ली गई थीं। उनके ऊपर प्रभु ने अपनी कृपा का प्रसाद उलीच दिया था। उन्हें भगवान ने अनन्त के वैभव से भर दिया था। उनकी करूणा के अपार विस्तार को पाकर धन्य हो उठी थीं। अब वे उस पवित्र गर्भ की स्वामिनी थीं, जिसे पाकर के लिये महान आत्माओं का बहुत समय तक दिव्य लोक में इन्तजार करना पडता है। उनकी कुक्षि में महान आत्मा का आधान हो चुका था। अब वे एक ऐसे धन से अभिमंडित हो चुकी थीं, जिससे खाली होेने की आशंका हमेशा के लिये मिट चुका थी। जिसे भगवान भर देते हैं, भला उसे कौन खाली कर सकता है। को भरिहैं, हरि के रितए, रितवै पुन को हरि जो भरिहैं।

अब वे प्रसूता बनने वाली थीं। अब वे माँ बनने वाली थीं। अब वे केवल एक जमीदार की पत्नी भर नहीं थीं। अब केवल दस-बीस दुखियों की उदासी और उनके अभाव को दूर करने की भूमिका भर में नहीं थीं अब वे व्यपक जन समुदाय के दुख मोचक के निमित को पैदा करने वाली जननी की महत भूमिका की उत्तराधिकारी थीं। जगत के लिये उनका अवदान अविस्मरणीय होने वाला था। पति नारी के लिये समाज का अवदान है। मगर पुत्र नारी का जगत के लिये अवदान है। अमरता अपने अवदान से मिलती है। वे महिमायी हो चुका थीं। खैर! मनसा देवी ने अपने स्वप्न का प्रसंग अपने पति अकबर सिंह को बताया अकबर सिंह ने अपने पुरोहितों को, ज्योतिषियों को, साधुओं को और भविष्य विचारकों को बुलाकर उनकी सभा में स्वप्न के फल कथन का अनुरोध किया। विशेषज्ञों ने आपसी सम्मति से घोषणा की कि मनसा देवी ईश्वर की अनुकम्पा की अधिकारिणी बनी हैं। उनके गर्म में महान आत्मा का निवास हुआ है। उपयुक्त समय पर वे एक पुत्र को जन्म देगीं जो संसार के तमाम संताप से संतप्त प्राणियों को भय और दुख से मुक्त करने का माध्यम बनेगा। जो धर्म का विस्तार करेगां। प्रेम का प्रसार करेगा। अकबर सिंह का भवन आह्लाद से भर उठा था। वे सुख की बरसात के दिन थे। सुख बरस रहा था। बरस रहा था मगर अँट नहीं पा रहा था। न घर में, न मन में, न गाँव में। वह ऐसा सुख था। जिसके बारे में प्रसाद जी की का वाणी उपयुक्त लगती है।

‘‘इतना सुख जो न समाता

अवनी अम्बर तल में ।।’’

मनसा देवी के दिन सुख की संगति में सज रहे थे। बज रहे थे। एक गान की तरह जो पंख खोलकर आकाश के अनन्त अवकाश से धरती की हरियाली पर उतरने को उत्सुक था। वह शुभदिन आ ही गया जब उनका मातृत्व फलित हुआ। उनके मातृत्व के फलित होने से रामगढ़ की पुण्य भूमि कलित हुई। वहॉ की धरती युगों-युगों के लिए ललित हो उठी। विक्रम की 1़658 संवत में भादों महीने के कृष्णपक्ष की अधोर चतुर्दशी के दिन मनसा देवी एक दिव्य पुत्र को जन्म देकर माँ की महिमा से महिमान्वित हुईं। उन्होनें पुत्र नहीं पुत्र रत्न पैदा किया था। जिससे मनुष्यता को समृद्ध होना था। इतिहास में जिन थोड़ी-सी माताओं का मातृत्व याद रखने योग्य बना रहता है, माँ मनसा देवी उस पंक्ति में अधिष्ठित हो गई।

अकबर सिंह के जीवन के विगतवय में अत्यन्त विलम्बित काल के बाद पुत्र प्राप्त होने कारण उनके घर-गाँव में बहुत उल्लास था उत्साह था उछाह था। खाने-पीने दान पुण्य नाच गान के आयोजन चल रहे थे। बालक की दीर्ध जीविता और मंगलकारिता के लियेे पुरोहितो के परामर्श के अनुसार उन्हे किसी के हाथ देकर फिर उससे मूल्य देकर खरीद लिया गया।

खरीदना क्रिया का स्थनापन्न शब्द कीनना, होता है। और इसी के अनुसार खरीदा का कीना रूप व्यवहत होता है। किसी दूसरे के हाथ से कीन लिये जाने के कारण बालक का नाम कीनाराम पड़ा। वही बालक कीनाराम आगे चलकर सन्त कीनाराम के रूप में लोक प्रतिष्ठित और पूजित हुआ। अपनी रचनाओं में उन्होनें रामकीना के रूप में अपने नाम का व्यवहार किया है। सचमुच बाबा कीनाराम को तो भगवान राम में अपनी सारी विभूतियां देकर उन्हे अपने लिये अपने काम के निमित्त खरीद लिया था। उनका जन्म का नाम ही जीवन पर्यन्त अपनी सार्थकता को उद्भासित करता उनसे जुडा रहा।

प्रायः सन्तों के सन्दर्भ में देखा-सुना जाता है कि गृहस्थ जीवन से निकलकर विरक्त जीवन में प्रवेश की दीक्षा के साथ उनके पूर्व के नाम छूट जाते हैं। मगर बाबा कीनाराम के साथ ऐसा नहीं है। वे तो विरक्त पैदा ही हुए थे। जो पैदा हुए थे, वही रहे। वे हमेशा कीनाराम ही रहे। उन्होंने नाम भी नहीं छोड़ा, गाँव भी नहीं। रामगढ़ उनकी जन्मस्थली भी रही, साधनास्थली भी और सिद्धस्थली भी। ऐसा उदाहरण बहुत विरल है। यह जन्मसिद्ध महापुरूष के अभेद बोध का उज्वल उदाहरण भी है।

शिशु का जन्मोत्सव चल रहा था। गाँव में, घर में खूब उल्लास का वातावरण व्याप्त था। लोग आ रहे थे। जा रहे थे। नाते-रिश्तेदार, पुरजन-परिजन सब सम्मिलित हो रहे थे। बाजे बज रहे थे। गान हो रहे थे। इस उत्सव में एक अलौकिक घटना भी थी जो प्रसूत बालक की अलौकिकता को इंगित करती थी। उन दिनों रामगढ़ में तीन महात्मा अपना डेरा डाले थे। बालक के जन्म का समाचार सुनकर उनका आगमन अकबर सिंह के द्वार पर हुआ। उन्होंने नवजात बालक को देखने की अपनी मंशा प्रगट की। उन महात्माओं ने बारी-बारी से गोद में लेकर दिव्य शिशु का दर्शन किया। उन्होंने बालक को अपना दर्शन दिया। उन्होंने धन्यता अनुभव की। कृतार्थता प्रगट की। अपने आशीष से अपनी मंगलकामना से बालक को अभिषिक्त किया। अकबर सिंह के गौरव को समृद्ध किया। फिर लौट गए। उसके बाद फिर वे गाँव में नहीं देखे गए। यह असाधारण घटना थी, जो नवजात बालकी की असाधरणता को व्यंजित करती थी।

माँ अपने गर्भकाल की दिव्य अनुभूतियों और स्वप्नों को पुत्र जन्म के रूप में फलित देखकर प्रमुदित थीं। पिता लम्बी उम्र के पश्चात पुत्र की उपलब्धि को ईश्वर कृपा का प्रसाद समझकर धन्य थे। पूरे गाँव-जवार में अत्यन्त खुशी का माहौल बना हुआ था। शिशु के बरही दिन विशेष उत्सव का बड़े धूमधाम से आयोजन किया गया।

पूरे दिन खान-पान का सिलसिला चलता रहा। रात में नाच-गान के लिए विशाल शामियाना सजा था। नाते-रिश्तेदारों के साथ आसपास के गाँवों की भारी भीड़ जमा थी। खूब महफिल जमी थी। गाने के लिए उस समय बनारस की चर्चित नृत्यागंना चूड़ाबाई को बुलाया गया था। लोग आनन्द में निमग्न थे। उसी समय घोड़े की टापों से रस रंग को रौंदते हुए सिपाहियों की एक टुकड़ी आ पहुँची।

नाच-गान बन्द हो गया। सारे लोग स्तंभित हो गए। तभी उस टुकड़ी के सरदार ने कड़कर कर पूछा, ‘‘यह महफिल किसने बुलाई है?’’

सारा उत्सव का उल्लास अज्ञात आतंक में डूब गया। सभी भयभीत और जड़ बने बैठे रहे। मगर बाबू अकबर सिंह विचलित नहीं हुए। वे उठकर आगे आए। विनम्रतापूर्वक बोले, ‘‘हुजूर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि महफिल बुलाना किस तरह से अपराध है।’’

‘‘आओ हमारे साथ, चलो सरकार हुजूर के पास, पता चल जायेगा।’’

अकबर सिंह को जाना पड़ा। वे गए। शाहंशाह के मीरमुंशी के सामने उसके कैम्प में हाजिर हुए।

मीरमुंशी ने रोब के साथ पूछ ‘‘तुम विद्रोही हो?’’

‘‘नहीं हुजूर मैं किसान हूँ।’’

‘‘सुना है, शाहजादे सलीम से तुम्हारी साँठ-गाँठ चल रही है।’’

‘‘नहीं, जनाब आपको गलतफहमी हुई है। मै। तो शहंशाहे हिन्द के इकबाल का खिदमतगार हूँ। उनकी बख्शीश का शुक्रगुजार हूँ।’’

‘‘ओ, समझदार आदमी हो। क्या नाम तुम्हारा?’’

‘‘माफी चाहता हूँ हुजूर। मैं अपनी अदना-सी जबान से शाहंशाह का नाम नहीं उचार सकता।’’

‘‘तो तुम्हारा नाम अकबर सिंह है। तुम्हारी तहजीब से हम खुश हुए। जाओ लौट जाओ। महफिल मुल्तवी कर दो। मेहमानों को विदा कर दो। सियासी हालात अच्छे नहीं हैं। आगे से तवायफ नचाने का काम मत करना।’’

अकबर सिंह बेखौफ लौट आए। वे कठिन स्थितियों से निबटना जाते थे। वे साहसी और व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। उनमें सदाचार की शक्ति थी। वे मर्यादा की कद्र करना जानते थे। झुकना उनके स्वभाव में नहीं था। मगर पूज्यपूजन का विवेक उनकी थाती थी। वे आपात संकट से उबर गए थे। शिशु के जन्मोत्सव में उत्पन्न विघ्न से पार पाकर वे ईश्वर के प्रति रोम-रोम से कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। अकबर सिंह के लौट आने से लोगों की थमी हुई साँसों में फिर साँस लौट आई। आयोजन सकुशल सम्पन्न हुआ। यह घटना दिव्य बालक की दिव्यता की प्रतिष्ठापक थी। आज भी लोग इस प्रसंग को याद करके रोमांचित हो उठते हैं।

राजकोप की आँधी आई। चली गई। एक पत्ता भी नहीं टूटा।

जहँ जहँ जाउँ सोई परिकरमा जो कुछ करौं सो पूजा-

बाबा कीनाराम जन्मसिद्ध यानी जन्म से ही सिद्ध महापुरूष थे। सामान्य जनजीवन में सिद्ध का अर्थ कुछ और ही समझा जाता है। वहाँ सिद्ध का मतलब सिद्धियों से संयुक्त होना माना जाता है। सामान्य जन की मान्यताएँ प्रायः अवधारणाओं पर अवलम्बित होती हैं। अवधारणाएँ अनुभव पर आधारित नहीं होती है। इसलिए वे प्रायः ही वास्तविकता से बहुत दूर होती हैं। सिद्ध का मतलब जीवन को जान लेने से है। जीवन को जान लेना ही अद्वैत स्थिति में स्थित होना होता है। जीवन को जान लेने से सब कुछ को जान लेना हो जाता है। जीवन ही असीम है। जीवन अनन्त काल और असीम सत्ता की अभिव्यक्ति का माध्यम है। जीवन को जान लेने वाला जान लेता है कि कर्त्ता भाव से रहित होकर उसमें डूब जाना ही आनन्द है। कर्म केवल कर्म है। कोई काम छोटा-बड़ा या महत्तम और लघुतम नहीं है। यह सब तो कर्त्ता के अहं की मिथ्या सृष्टि है। कर्त्ता के न होने से कर्म दूषित नहीं होते। कर्ता के न होने से कर्मफल की वांछा भी नहीं रह जाती। कर्मफल की स्पृहा से रहित हर कर्म आनन्द के अक्षय स्रोत का द्वार बन जाता है। वही पूजा, प्रेम, आराधना सबकुछ हो जाता है। उसके लिए परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। आनन्द से अलग कुछ भी नहीं है। बड़ा अद्भुत है मगर बड़ा सहज है। कोई महात्मा महान-महान कार्यों को करके महात्मा नहीं बन जाता। बल्कि महात्मा जो कुछ भी कर्म करता है, वह कर्म ही महान हो जाता है। आनन्द का साधन होना ही महान होता है। कृष्ण का गोचारण क्यों अद्भुत और महत्तम हो सका है। अपार आनन्द से आपूर्ण होने के कारण ही नǃ

आनन्दपूर्ण होने से आदमी पूर्ण हो उठता है। वह पूर्ण होने का रस जान लेता है। पूर्ण होने के रस को जान लेना परिपूर्ण कर देता है। भीतर से भर जाना ही पूर्ण होना होता है। आनन्द से भर जाने से अचल स्थिति मिल जाती है। कुछ भी करके आनन्दपूर्ण हो जाना महत्व की बात है। महत्तम बात है। आनन्द से भर जाने की स्थिति समुद्र की तरह अचल हो जाने की स्थिति है। असीम हो जाने की स्थिति है। इसी स्थिति को गीता में

‘‘आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत।

तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे, स शांति माप्नोति न काम कामी।।

कर्मों को करने वाला शन्ति को प्राप्त नहीं होता। कर्म जिसमें समाहित हो जाते हैं, वह शान्ति को प्राप्त होता है। आनन्द शान्त है। आनन्द ईश्वर है। महापुरूष आनन्द से भरा हुआ है। वह अपूर्ण नहीं है। वह पूर्ण है। वह अशान्त नहीं है। वह शान्त है। वह कर्ता नहीं है। वह क्रिया नहीं है। वह कर्म है। कर्म केवल रस है। रस ही वह है। रसौ वै सः। रस में ईश्वर की स्थिति है। महापुरूषों का रहना रस में रहना है।

रस की, आनन्द की महत्ता का यशगान परमप्रेमी, वाकसिद्ध कवि रसखान की वाणी में जरा सुनिए-

या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजि डारौं।

आठहुँ सिद्धि नवौ निधि को सुख की नन्द गाय चराय विसारौं।

नैनन सों रसखान सबै ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारौं।।

केतक ही कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारौं।।

सारी सिद्धियां और सारी निधियां भी अनन्तः भौतिक ही रह जाती हैं। जैसे संसार की सारी नदियाँ मिलकर भी सागर को कभी नहीं भर सकतीं वैसे ही प्रकृति के समस्त उपादान उपलब्ध होकर भी मनुष्य के हृदय को नहीं भर सकते। मनुष्य का हृदय भरता है तो केवल भाव से भरता है,- आनन्द भाव से। आनन्द भाव से भरे होने के कारण सन्त पुरूष भरा हुआ होता है। उसके भीतर कोई खाली जगह होती ही नहीं, जिसे भरने के लिए किसी वस्तु की जरूरत पड़े। आनन्दपूर्ण मनुष्य का जहाँ निवास होता है, वही जगह बैकुण्ठ बन जाती है। वह जहाँ होता है, वहीं अयोध्या बस जाती है। वह जहाँ विचरण करता है, वही भूमि ब्रज के वैभव से विभूषित हो जाती है। वही जगह वृन्दावन के सौन्दर्य से सज्जित हो उठती है। वहीं मुरली की मधुरिमा गुंजित हो उठती है। बाबा कीनाराम की बाल-क्रीड़ाओं से रामगढ़ की पुण्यभूमि तीर्थभूमि की गरिमा से सुसज्जित होने लगी थी। वे अकबर सिंह के घर-आँगन में खाने-पीने खेलने-कूदने में आनन्द मग्न होकर बढ़ रहे थे। वे अपने एकान्त में प्रमुदित रहते थे। संगी साथियों के बीच भी, गाय-बैलों के साथ भी उनके प्रमोद का निरन्तर विस्तार हो रहा था। उनके वय का विकास उनके आन्तरिक उल्लास का ही विस्तार था। वे बढ़ रहे थे जैसे आकाश के अनन्त अवकाश मे चाँद की स्निग्धता, धीरे-धीरे चाँदनी के रूप में अपने आप बढ़ती जाती है।

चाँदनी केवल आकाश की अनन्त नीलिमा को ही अभिसिक्त नहीं करती। वह छिटकती है तो उसकी धवलता में नहाकर पहाड़ के पत्थर भी निखर उठते हैं। पेड़ो की हरियाली भी हुमस उठती है। नदियों की जलधार में उठने वाली तरंगे भी हास के हुलास से आरंजित हो उठती हैं। बाबा कीनाराम की विभुता का वैभव आस-पास सबको अनुरंजित कर रहा था। दिन सजते हुए-से, बजते हुए से भविष्य के गर्भ में समाते जा रहे थे।

माता-पिता तेजी से बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे थे। उन्हें अपने दायित्वों को पूरा कर गृहस्थी को सँवारने की चिन्ता उन्मथित कर रही थी। अपनी शारीरिक क्षमता को निरन्तर क्षरित होते देखकर बाबू अकबर सिंह बालक कीनाराम के विवाह की व्याकुलता से विचलित रहने लगे। बढ़ती हुई उम्र के कारण अपने जीवन के प्रति अविश्वसनीयता से आकुल होकर उन्होंने कीनाराम का विवाह शिघ्रातिशीघ्र कर देने का निर्णय कर लिया। इसलिए लगभग बारह-तेरह वर्ष की अल्प आयु में ही उनका विवाह कात्यायनी नाम की बालिका के साथ सम्पन्न हो गया। कीनाराम जी ने माता-पिता की इच्दा के अनुरूप उनकी आज्ञा का यथोचित रूप से अनुपालन कर उन्हें प्रमोद प्रदान किया।

शादी के समय वर-वधू की आयु अवयस्क थी इसलिए वधू की विदाई नहीं हुई। वधू को गौना छोड़ दिया गया।

कुछ वर्षों बाद गौना का दिन तय हुआ। बारात की तैयारी होने लगी। गाजा-बाजा, हाथी-घोड़ा के साथ बारात सजने लगी। धीरे-धीरे बारात निकलने का वक्त हो चला।

कीनाराज जी ने ऐसे ही वक्त में घर में जाकर माँ से दूध-भात खाने को माँगा। उनकी बात सुनकर माँ का चेहरा फक्क सफेद पड़ गया। वे सन्न रह गईं। लोकाचार के मुताबित शुभ अनुष्ठान में दही-भात मुँह लगाया जाता है। दूध-भात तो अशुभ अनुष्ठान का भोजन है। माँ समझाती रहीं। मनाती रहीं। डाँटती-फटकारती रहीं। मगर वे नहीं माने। वे दूध-भात खाकर ही उठे।

बारात के लिए सारे लोग तैयार होकर वर का इंतजार कर रहे थे। इधर कीनाराम जी तैयार होने में विलम्ब कर रहे थे। जब उकताहट बहुत बढ़ गई तो कीनाराम जी ने माँ से कहा, – ‘‘क्या जल्दी है। कहाँ जाना है। जिसको लिवाने जाने को सब लोग उकता रहे हैं, वह खुद ही यहीं आ रही है। थोड़ा इंतजार करके देख लो।‘‘

उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। जो भी सुना सन्न रह गया।

थोड़ी देर बाद खबर आई कि कात्यायनी देवी की अर्थी गाँव से बाहर बगीचे में उतरी है। उनके नैहर से लोग उनकी लाश लेकर आए हैं। बगीचे में ठहर कर प्रतीक्षा कर रहे हैं।

पल भर में आयोजन का सारा उल्लास मिट गया। सारी खुशी मातम में बदल गई। गवना के लिए समुत्सुक आयोजन कात्यायनी देवी की अन्तिम विदाई के लिए शवयात्रा के समारेाह में तब्दील हो गया।

माता-पिता को जो मनोवेदना हुई उसे कह पाना कितना कठिन है।

पिता अकबर सिंह और माँ मनसा देवी ने अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर अपने किशोर पुत्र के लिए सांसारिक सुख और समुन्नति के जो सुखद सपने अपनी आँखों में सजाये थे, वे सारे के सारे ही नियति के अनभ्र बज्रपात से धूलिसात हो गए। सारे रंग विला गए सारी सुगन्धि खो गई। जिन्होंने कभी कोई सपना ही नहीं देखा हो, सपनों के नष्ट होने के दुख का अनुमान उनके लिए कठिन है। सपनों के मर जाने के बाद आदमी का जिन्दा रह पाना संभव नहीं होता। मरे हुए सपनों के बीच बचा हुआ जिन्दा आदमी मुर्दा से भी ज्याद भयावह हो उठता है। उस समय की उनकी मनोदशा का कुछ कुछ अनुमान तुवलयानन्द में उल्लिखित इस संस्कृत के मार्मिक छन्द से लगाया जा सकता है,-

रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम

भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकज श्रीः

इत्थं विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे

हा, हन्त, हन्त नलिनी गजउज्जहारः।। (अप्पय दीक्षित)

पंकज कोष में भौंर छिपा अपने मन में करतो मंसूबो।

होइहैं प्रभात उठेंगे दिवाकर लै मकरन्द चलौं घर खूबो।

होनी सो बीच ही और भई नहिं जानत काल को ख्याल अजूबो।

नलिनी गजराज ने खाई लई रही गोमन के मन ही मंसूबो।।

राग भी जीवन में बहुत अद्भुत चीज है। राग के टूट जाने से रीढ़ टूट जाती है, जिन्दगी की। वृद्ध माता-पिता के सारे मनोरथ नियति के ताण्डव से रौंदकर मटियामेट हो चुके थे। उनकी आँखों में बस घना अँधेरा बचा था।

मगर कीनाराम जी निर्विकार थे। वे जीवन के मर्म को जान चुके थे। वे देह को भी जान रहे थे और देही को भी जान रहे थे। जो लोग सिर्फ देह को जानते हैं, उनके लिए मृत्यु का मतलब बड़ा डरावना है। बेहद दुखद है। मगर जो देही को भी जान लेता है, उसके लिए मृत्यु केवल त्रासद नहीं होती। अनन्त यात्रा के यात्री को जानने वाला व्यक्ति यात्रा के पड़ावों में आबद्ध नहीं होता है। उसके आकर्षणों और उसकी सीमाओं को लाँघता रहता है।

इस जीवन का लक्ष्य नहीं है श्रान्त भवन में टिक रहना

किन्तु पहुँचना उस पथ पर जिसके आगे राह नहीं।।

यात्रा में निरन्तर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति यात्रा की पिछली स्थितियों और स्थानों में होने वाली आसक्ति को सहज ही उलाँघती चलती है।

शरीरी के लिए जिस तरह शरीर में कुमार, यौवन और बुढ़ापा भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ है, उसी तरह से मृत्यु भी शरीर की एक अवस्था है। जैसे मनुष्य बालक से जवान होने पर अपने बचपन के तिरोहित हो जाने के लिए शोक नहीं करता उसी तरह विज्ञ पुरूष मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर मृत्यु के लिए शोक नहीं करते। –

देहिनेस्मिन यथा देहे कौमारं यौवनं जरा।

तथा देहान्तर प्राप्ति धीरं तत्र न मुह्यति।।

कीनाराम जी ने धीरता को धारण कर लिया था। वे धीर थे। मृत्यु उन्हें विचलित और विमोहित नहीं कर सकी। वे नियति की इंगिति को देख रहे थे। सोच रहे थे। समझ रहे थे।

मनुष्य के जीवन में वस्तुओं और व्यक्तियों का मूल्य उनमें अन्तर्निहित नहीं होता बल्कि उनका सारा मूल्य उस वस्तु या व्यक्ति के साथ उसके लगाव में होता है। संसार का सारा का सारा मूल्यबोध व्यक्ति के अन्तःकरण में स्थित उसकी चाह में सन्निहित है। सोना सिर्फ समाज में इसलिए कीमती है कि वह हमारी आन्तरिक चाह है। प्रायः अधिकांश सामाजिक मान्यताएँ जीवन में जरूरतों पर अवलम्बित नहीं होती, बल्कि वे दूसरों की धारणाओं पर आधारित हैं। जीवन को जानने के प्रति उत्सुक होते ही, कदम आगे बढ़ाते ही दूसरों की सोच पर अवलम्बित धारणाओं पर आधारित मान्यताएँ भहराकर गिर जाती हैं। जीवन का सौन्दर्य जीवन से सम्बन्धित सारी मान्यताओं से श्रेष्ठ है। बाबा कीनाराम की आँखों में जीवन का अपार सौन्दर्य समाहित हो रहा था। वे जीवन के श्रृंगार समझे जाने वाले मिथ्या आभरणों के आकर्षण से मुक्त थे। जीवन की सजीव सचाइयाँ उनके सम्मुख थीं।

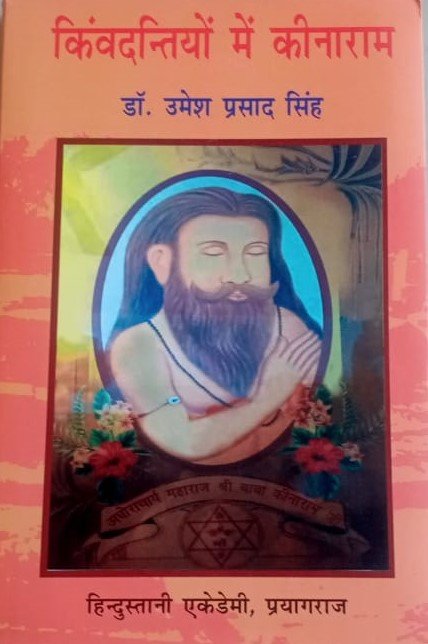

किंवदन्तियों में कीनाराम पुस्तक का प्रथम अध्याय