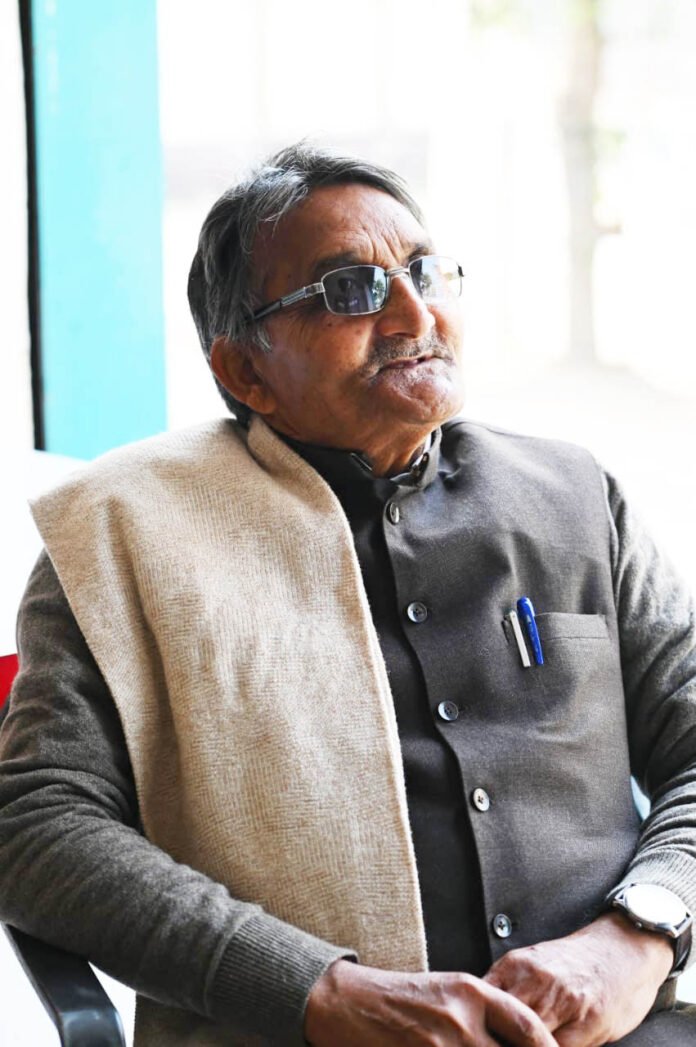

Young Writer, साहित्य पटल। ललित निबंधकार डा. उमेश प्रसाद सिंह की कलम से

यह सच है कि अब वे नहीं हैं। मगर स्मृति में उनका होना इतना सघन और सजीव है कि उनके अब न होने की बात सरासर झूठी लगती है। कभी-कभी जो है उसका न होने जैसा अनुभव और जो नहीं है उसका होने जैसा अनुभव बड़ा विचित्र लगता है। अवधारणाओं के निर्जीव चित्र जगत में एक अनुभव चाहे वह जितना भी विचित्र मालूम पड़े- चाहे जितना भी बेढंगा मालूम पड़े, पूरी दुनिया को, मगर वह हमेशा जिन्दगी के सूखे कण्ठ को पानी से गीला कर पुलक से भर जाता है। उनका होना जीवन में पुलक के उस अनुभव की तरह होना था, जो स्मृति के पट पर अंकित होकर साहित्य के रूप में सजीव हो उठता है। उनका होना अपने समय में अविश्वास के लम्बे वीरान रेगिस्तान में विश्वास के घने शीतल बाग की तरह होना था। उनका होना भीड़ भरे निर्गन्ध वातावरण में मनुष्य के होने की सुगन्धि की तरह था। निरन्तर मूल्यहीन होते जा रहे मनुष्यों के समाज में उनका होना अजायबघर में एक दुर्लभ प्रजाति के मनुष्य की तरह होना था। वे अपने समय में इतिहास की धरोधर की तरह थे।

उनके होने से उनके जीवन में हमारे पारंपरिक महाकाव्यों के उदात्त चरित्रों की झलक हमें दिखती थी, जो आज के समय में अविश्वसनीय से लगने वाले चरित्रों की विश्वसनीयता के लिए प्रमाण थी। वे भारतीय जीवन-आदर्श के अनुकूल कहने में नहीं, होने में विश्वास रखने वाले विलक्षण पुरूष थे। उन्होंने जितना कुछ मूल्यवान अपनी लेखनी और अपने वक्तव्यों में हिन्दी जगत के सम्मुख उपस्थित किया उससे बहुत अधिक मूल्यवान उनके जीवन में अनकहा मौजूद था। अपनी बेलौस आलोचना में उन्होंने काव्यसत्यों का जिस संजीदगी के साथ विश्लेषण किया है, उससे अधिक तन्मयता से उन्होंने काव्यमूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात किया था। तमाम देशी-विदेशी परम्परा में समादृत कवियों की काव्यभूमियां उनमें उनकी हृदय भूमि की तरह मौजूद थी। उनका जीवन मुझे हमेशा एक क्लासिकल महाकाव्य की तरह पढ़ने को आमंत्रित करता रहा है, जिसमें निष्ठा के, विश्वास के, ईमान के, कर्तव्य के, प्रेम के, सौहार्द के, संघर्ष के, त्याग के और समर्पण के न जाने कितने अलिखित सर्ग अपनी सुगन्धि के सम्मोहन से बरबस चित्त को खींच लेते हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल महाकाव्य की मूल्यवत्ता में जो विरूद्धों के सामंजस्य का सूत्र स्थापित करते हैं, वह प्रो0 चन्द्रबली सिंह के जीवन के महाकाव्य में अपने शोभन रूप में विद्यमान मिलता है।

यह सच है कि उन्होंने अपना जीवन मनुष्य के भौतिक जीवन को शोषणमुक्त और अभ्युन्नत बनाने की मंगलाकांक्षा से संवलित मार्क्सवादी विचारधारा को समर्पित कर दिया था। उस विचारधारा में उनकी आस्था अडिग थी। उनकी निष्ठा अगाध थी। मगर बावजूद इसके उन्होंने जीवन की सचाइयों से आंख नहीं मूदी थी। उनके लिए विचारधारा निर्जीव सिद्धांतों का समुच्चय नहीं थी। उनके अंगीकृत विचार उनके व्यवहार में जीवित थे। वे विचारदर्शन से अनुप्रेरित शासन प्रणाली और विचार, दर्शन के जीवन-व्यवहार के बीच के सूक्ष्म अन्तराल के सिद्ध पारखी थे। वे मनुष्य जीवन की आन्तरिक अवस्थाओं और व्यवस्था के बीच होने वाले द्वंद की मार्मिक स्थितियों के ईमानदार व्याख्याता थे। यही कारण है कि अपने समकालीन आलोचकों में उनकी प्रतिष्ठा और उनका समादर बिल्कुल अलग और विशिष्ट तथा विलक्षण किस्म का है। वे जनवादी लेखक संघ के संस्थापकों में थे। जनवादी लेखक संघ की स्थापना के समय से लेकर अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक वे उस लेखक संगठन के महासचिव और अध्यक्ष रहे। मगर संगठन के लिए अपना सबकुछ समर्पित कर देने के बावजूद साहित्य में उन्होंने कभी भी संगठन के बाहर के लेखकों के प्रति अवमूल्यन और उपेक्षा का भाव अपने हृदय में नहीं आने दिया। वे साहित्य के मूल्यांकन में साहित्य की अन्तर्वस्तु को सर्वोपरि स्था देने वाले अपने समय के अन्यतम आलोचक थे। विचार उनके लिए सौन्दर्य को बढ़ाने वाले अलंकार की तरह की चीज नहीं थी। विचार उनके लिये जीवन की ऊर्जा की तरह था जो अपने ही रक्त की ऊष्मा में उपज कर समूचे अस्तित्व को गति और शक्ति प्रदान करता है। वे साहित्य में अजातशत्रु समालोचक थे, जो अपने समय में अकेले थे। उनकी निष्ठा महाभारत के पितामह भीष्म की निष्ठा की तरह पूज्य और समादरणीय थी, जो हस्तिनापुर की सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध होने के बावजूद अन्धी नहीं थी। वे विचारधारात्मक धरातल पर सबसे अधिक और उग्रविवादों के पुरस्कर्ता होने के बावजूद भावना के धरातल पर निर्विवाद पुरूष थे। विचार और व्यवहार दोनों के प्रति जैसी निर्विकार, ईमानदारी चन्द्रबली सिंह जी ने अपने जीवन में साथ रखी थी वह अन्यत्र दुर्लभ है। उनके समादर में उनकी एकान्त अनुपस्थिति में श्रद्धेय गुरुवर शिव प्रसाद सिंह के शब्द मुझे हमेशा याद आते हैैं। वे अक्सर कहा करते थे- ’’इस देश में मार्क्सवादी विचारकों में अपनी ईमानदारी के कारण पूजा के योग्य केवल एक ही व्यक्ति है, एकदम अकेला और वह व्यक्ति है प्रो0 चन्द्रबली सिंह।’’ मुझे शिवप्रसाद सिंह जी का कथन संश्लिष्ट साहित्यिक सन्दर्भ में न केवल ऐतिहासिक बल्कि अविस्मरणीय भी लगता है।

चन्द्रबली सिंह जी को प्रोफेसर की उपाधि विश्वविद्यालय ने नहीं प्रदान की थी। कहना न होगा कि विश्वविद्यालयों की प्रदत्त उपाधियां देखते ही देखते बहुत थोड़े समय में धूमिल हो जाती हैं। मगर संस्थानों के समानान्तर जो उपाधियां साहित्य के अकारण प्रेमियों द्वारा प्रदान की जाती हैं, वे कभी श्रीहीन नहीं होती। भारतेन्दु की उपाधि की तरह प्रोफेसर की उपाधि चन्द्रबली सिंह के लिए विशेषण न रहकर संज्ञा बन गई थी। किसी भी विशेषण का किसी के लिए संज्ञा बन जाना हमेशा नहीं, कभी-कभी होता है।

उनकी अध्यापकीय गरिमा का प्रात्याख्यान सुनकर शायद ही कोई सहृदय व्यक्ति हो, जिसका हृदय विस्मय-विमुग्ध हुए बिना रह जाय। मैंने सुना है कि जब वे उदय प्रताप कालेज की कक्षाओं में कविवर शेली, कीद्स और वर्डस्वर्थ की कविताओं की गहन तन्मतया में व्याख्या कर रहे होते थे तो उनकी कक्षा में उनके समकालीन और संभवतः उनसे वरिष्ठ प्राध्यापक श्रद्धेय भीष्म पितामह सिंह अभिभूत होकर विहल हो उठते थे। अपने समकक्षों के बीच प्रतिस्पर्धा की अनगिनत दुर्घटनात्मक कहानियों के बीच धन्यताबोध की यह अकेली जनश्रुति चन्द्रबली सिंह जी की प्रातिभ विलक्षणता की अनोखी मिशाल है। यह एक अकेली कहानी उनके होने से शिक्षा जगत में प्राचीन गुरुकुल के निर्वैर वातावरण की विश्वसनीयता की प्रमाण बन जाती है।

उनके अध्यापन के गौरव का एक अद्भुत दृश्य मैंने स्वयं अपनी आंखों अपने गाँव में अपने दरवाजे पर देखा है। वह अवसर था 17, फरवरी 1997 में ठाकुर प्रसाद उपान्त महाविद्यालय के शिलान्यास का। शिलान्यास समारोह में मैंने एक विचार गोष्ठी का सत्र रखा था, जिसका विषय था- ’वर्तमान परिवेश में पारम्परिक भारतीय शिक्षा के मूल्य’।

इस गोष्ठी की अध्यक्षता मूर्धन्य साहित्य मनीषी डा. शिवप्रसाद सिंह कर रहे थे और मुख्य अतिथि थे प्रो0 चन्द्रबली सिंह। गोष्ठी का संचालन मुझे ही करना पड़ा था। आयोजन में बनारस के प्रायः अधिकांश साहित्यकार उपस्थित थे। भाई अशोक पाठक, राजेन्द्र राजन, केशव शरण, डा. रामसुधार सिंह, डा. रामकली सर्राफ तो आयोजन में सहभागी ही थे। श्रोता समुदाय में लगभग बीस किलोमीटर वर्ग क्षेत्र के अधिकांश विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राचार्य और प्राध्यापक उपस्थित थे।

दोपहर में भोजन के समय मैंने जो दृश्य अपने दरवाजे पर देखा उसको देखकर अवाक रह गया। मैंने देखा कि प्रोफेसर चन्द्रबली सिंह जी एक कुर्सी पर बैठे हुये हैं और उनके चारों तरफ खाली कुर्सियों को पीछे ठेलकर पचासों प्राध्यापक और प्राचार्य बड़े विनत भाव से कृतज्ञता से अभिभूत उन्हें घेरकर खड़े हैं। कुतूहल और शिष्टाचारवश मैंने पूछा कि आप लोग इतने समय से खड़े क्यों हैं? मेरे पिता जी ने जो उसी वर्ष एक विद्यालय के प्रधानाचार्य पद से अवकाश ग्रहण किये थे बताया कि मेरे साथ यहां जितने लोग खड़े हैं ये सभी लोग उदय प्रताप कालेज में इनके विद्यार्थी रह चुके हैं। आज इतने दिनों बाद भी इन्हें देखकर हम सब महसूस कर रहे हैं कि हम अभी भी इनकी कक्षा में बैठे इनका व्याख्यान सुन रहे हैं। इनके समक्ष कुर्सी पर बैठ पाने की धृष्टता हमारे वश की बात नहीं है। उस दिन चन्द्रबली सिंह जी के प्रति वैसा समवेत समादर देखकर मैं बहुत भीतर तक श्रद्धा के पवित्र स्रोत में भींगकर धन्यता अनुभव करता रहा। उस दिन प्राचीन भारतीय आचार्य पद की पवित्र गरिमा का जो बोध मेरे अंतरमानस में चन्द्रबली सिंह जी के माध्यम से अनुभव हुआ वह मेरे जीवन में एक अविस्मरणीय आह्लाद का स्रोत बनकर आज भी मुझे रोमांचित करता है। वे विलुप्त होते विश्वासों के प्राण पुरूष थे। वे अपने विचारों में जितने अधिक आधुनिक थे अपनी गरिमा में उससे अधिक प्राचीन थे। उनके न होने से सबसे अधिक क्षति हमारे सनातन जीवन-विश्वासों और आदर्शों को पहुंची है।

चन्द्रबली सिंह जी अत्यन्त असाधारण की बिल्कुल साधारण अभिव्यक्ति थे। वे साहित्य की व्यापक जनजीवन में सहज जुड़ाव की संभावनाओं और सीमाओं का विश्लेषण करने वाले प्रखर आलोचक थे। वे ओजस्वी वक्ता थे। वे गहन व्याख्याता थे। वे निर्मम विश्लेषक थे। वे सुधी अध्येता थे। वे परस्पर विरोधियों के बीच भी समादर के सेतु थे। वे परम हार्दिक थे। मानस के पट पर पच्चीसों वर्ष के साहचर्य में उनकी न जाने कितनी छवियों के अमिट चित्र अंकित हैं। स्मृतियोें के पन्ने पलट कर देखता हूँ तो हर चित्र अपने पास रूक जाने का हठ करने लगता है। मैं मौन हो जाता हूँ। लाचार हो जाता हूँ। विवश हो जाता हूँ। उंगलियां पन्ने पलटने में अक्षम हो जाती हैं। मैं उनके एक ऐसे ही चित्र के सामने न जाने कबसे खड़ा हूँ। चित्र अपने को छोड़कर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देता। मैं अवज्ञा में एक कदम भी आगे बढ़ने में असमर्थ हूँ। न जाने कबसे यहीं रूका हूँ। न तो यह चित्र मुझे छोड़ना चाहता है न मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। लाचारी है जहाँ मैं रूका हूँ, वहीं आपको भी रोकना ही पड़ेगा।

प्रोफेसर साहब की धर्मपत्नी के देहावसान के बाद के कुछ दिन बीत चुके थे। उनकी लौकिक क्रिया के बीत जाने के बाद आगन्तुक लौट चुके थे। घर खाली हो चुका था। वे एकाकी विषण्ण एकान्त में अतीत के संगीत को तन्मयता से सुनने में लीन रहा करते थे। उनकी अतीत की स्मृति यात्रा का रहस्य अनुभव बिल्कुल गोपन था। उनकी स्थिर मुद्रा अनुमान के सारे प्रयत्नों को विफल कर देने के लिए पर्याप्त थी। इस बीच हम लोग सुबह-शाम अक्सर उनके पास बैठकर समय गुजारने में अपने को हल्का महसूस करते थे। ऐसे ही दिनों में एक दिन मैं सुबह के समय मिलने बैठने के निमित्त उनके यहाँ पहुँचा। जाड़े की धूप आकाश से उतरकर धरती की छाती पर दूधमुंहे बच्चे की तरह किलक रही थी। लगभग नौ बज रहे होंगे। जब मैं उनके गेट के सामने पहुंचा तो देखा वे अपना हाथ पीछे की तरफ बांधे तल्लीन भावमुद्रा में बरामदे में खड़े थे। उनकी उस गहन तन्मयता में व्यवधान डालना उचित न समझकर मैं चुपचाप गेट के बगल में खंभे की आड़ में खड़ा हो गया। मैं उनकी उस भावावेशित अवस्था का अनुशीलन करने में तल्लीन हो गया। उनका सारा शरीर रोमांचित हो रहा था। आंखों में हृदय की तरलता उमड़कर भर आई थी। भरकर बिल्कुल छलक रही थी। आगे बढ़ने के लिए वे अपना एक पैर उठाते थे। मगर न जाने क्यों पैर आगे न आकर पुनः वहीं ठहर जाया करता था। उस समय मुझे वे एक प्रवण भावमुद्रा में चित्रित सजीव चित्र की तरह जान पड़े थे। मेरे जेहन में अनायास ही कुमार संभव में कालिदास का पद बज उठा-

तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसांगयष्टि

निक्षेपणाय पदमुद्घृमुवहन्ति

मार्गाचल व्यतिकरा कुलितेव सिन्धो:

शैलाधिराज तनया न ययौ न तस्थौः।।

मुझे उनकी उस भावस्थिति में व्याघात पहुँचाना वांछित न था। मैं बहुत देर तक खम्भे और खजूर की छाया को ओट बनाकर खड़ा रहा।

बहुत देर बाद उन्होंने जब बाहर की तरफ आँख उठायी मुझे देख लिया। किंचित संकुचित होते हुए उन्होंने मुझे भीतर आ जाने को कहाँ मुझे बहुत देर तक बाहर खड़े रहने पर उन्होंने खेद प्रगट किया। मैंने देखा उनके हाथों में एक जोड़ी पुरानी चप्पल है।

मुझे लेकर ये भीतर कमरे में चले गये और चुपचाप सोफेे पर बैठ गये। मैं भी मौन सोफे पर बैठ रहा।

प्रगट में हमारे बीच मौन छाया था। मगर मैं महसू कर रहा था वहाँ मौन कत्तई नहीं था। स्मृतियों का संगीत उनकी आंखों में करुण आलाप में बज रहा था। मैं तन्मयता से उसे सुन रहा था।

कुछ देर बाद उन्होंने कहना शुरू किया। आज बहुत दिनों के बाद कमरे की सफाई करते हुए पलंग के नीचे पत्नी का चप्पल मिला। जीवन के आखिरी समय में वे इसी चप्पल का उपयोग करती थीं। मैंने सोचा अब ये बेकार हैं। इन्हें कूड़े में फेंक आऊँ। मगर इन्हें फेंकने के लिए जब बाहर बरामदे में पहुंचा मेरे पैर आगे बढ़ने से इनकार कर गये। मुझे महसूस होने लगा ये चप्पल बेकार नहीं हैं। ये केवल चप्पल भर नहीं हैं। इनमें मुझे पत्नी के पैरों के स्पर्श का अनुभव मालूम पड़ा। लगा जैसे ये उनकी शेष स्मृति के चिह्न हैं। अपनी पत्नी के स्मृति चिह्न को कूड़े में फेंक आने का निश्य मुझसे न हो सका। उन्होेंने चप्पल तिपाई पर ले जाकर रख दिया।

उनके निर्णय का यह स्थगन और बदलाव उनका विचलन नहीं था। यह उनकी प्रकाण्ड प्रज्ञा का हृदय के आन्तरिक स्रोत में डूब-नहाकर निखर आये सौंदर्य का निदर्शन था, जो हम उनकी आलोचना में भी बराबर देख सकते हैं। उनका विवेक हमेशा हृदय की आन्तरिक गहराई में अवगाहन करता रहा है। उनके विश्लेषण के सारे अन्तः सूत्र उनकी अडिग आस्था के केन्द्र से अटूट डोर में बंधे रहे हैं। लाभ-हानि, उचित-अनुचित, सार्थक-निरर्थक, उपयोगी-अनुपयोगी आदि सामयिक सामाजिक मानदण्डों के द्वंद में चाहे कितनी भी दूर जाकर अपने हृदय की पुकार पर अपने हृदय देश में लौट आने की कला मनुष्य के मनुष्यता के अलिखित इतिहास में हमेशा महान रही है, हमेशा महान रहेगी। चन्द्रबली सिंह इस महान परम्परा के अपने समय में ध्वजवाहक उत्तराधिकारी थे। उनका उत्तराधिकार मनुष्यता के संरक्षण-संवर्धन में आस्था रखने वाले लोगों को हमेशा अपनी ओर आमंत्रित करता रहेगा।

प्राचार्य

मां गायत्री महिला महाविद्यालय

हिंगुतरगढ़, जिला-चन्दौली

पिनकोड- 232105

मो0- 9450551160