Young Writer, साहित्य पटल। ललित निबंधकार डा. उमेश प्रसाद सिंह की कलम से

इतिहास निकटतर और दूरतर अतीत की घटनाओं, चरित्रों और सम्बन्धित विवरणों का साक्ष्यों के आधार पर निरूपण करता है। इतिहास तथ्यों का संग्रह करता है। संग्रहीत का विश्लेषण करता है। विविध सन्दर्भों में उसकी व्याख्या करता है। इतिहास का आधार तथ्य है। तथ्य का मतलब इतिहास के साक्ष्य हैं, जो अवशेष किसी न किसी रूप मे अब भी सुरक्षित है। सुरक्षा का सवाल संरक्षण से जुड़ा सवाल है। समय के प्रवाह में बहुत सी चीजें बनती और मिटती रहती है। बहुत-सी चीजें संरक्षण की सुविधा को पा लेने के कारण बहुत समय तक मिटने से बची रहती है। बहुत-सी चीजें संरक्षण के अभाव में बहुत जल्दी मिट जाया करती हैं। साक्ष्यों का संरक्षण सें बहुत गहरा सम्बन्ध है। प्रायः संरक्षण के उद्योग सत्ता की शक्तियों पर निर्भर करते हैं। संरक्षण करने का चुनाव राजसत्ता की रूचियों, प्रवृत्तियों और उसके हितों से जुड़ा होता है। जिसे हम इतिहास कहते है, समझते है वह अधिकंाश राज सत्ता से जुड़ी रूचियों, प्रवृत्तियों और उनके उत्थान-पतन से सम्बन्धित विवरणों का समुच्चय अधिक है। प्रसंगतः कुछ अवान्तर सन्दर्भ भी जुड़ जाते है, जो राजशक्ति को अपनी प्रभावशाली उपस्थिति से प्रभावित करने की सामर्थ्य से संवलित होते हैं।

राजसत्ता के केन्द्र में अधिष्ठित पुरूषों के यु़द्धों संघर्षों, उनके सपनों उनकी मान्यताओं और स्थापनाओं को इतिहास अधिक प्रश्रय देता है। इतिहास की आँख सत्ता के केन्द्र की तरफ खुलती है, और अधिकाधिक वहीं टिकी रहती है। तिथियों और स्थानों के साथ उनकी गतिविधियों का गहन अवलोकन और निरीक्षण करती है। इतिहास राजपुरूषों के प्रेम प्रसंगो और आन्तरिक कलह क्रियाओं का भी विवरण संयोजित करता है। इतिहास तिथियों और स्थानों के साथ उल्लिखित घटनाओं के लिये अपनी सत्यता का दावा करता है। उसका दावा गलत नहीं है। मगर यह भी सच है कि अपने समय की सारी सचाइयॉ साक्ष्यों के भरोसे ही नहीं रहती हैं। बिना साक्ष्य के भी जीवन -जीवन की सचाइयों का विपुल विस्तार फैला होता है। इस विस्तार के बाहर व्यापक जनजीवन का बचा हुआ सच लोक-स्मृति में सुरक्षित और संरक्षित रहता है।

इतिहास का संरक्षण प्रायोजित होता है। लोक स्मृति का संरक्षण सहज होता है। साहित्य और कला के अन्य माध्यम लोकस्मृति की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। इन अभिव्यक्तियों की अर्थवत्ता इतिहास पर आश्रित नहीं है। इतिहास के सापेक्ष्य आधार पर इन अभिव्यक्तियों को परखने की धारणा मूलतः अन्यायपूर्ण अवैज्ञानिक अवधारणा है। इसीलिये कि लोकस्मृति स्वयं में इतिहास के समानन्तर एक स्वायत्त सत्ता है। यह इतिहास के विकल्प की सत्ता है। यह इतिहास के प्रतिरोध की सत्ता है। इसकी सत्ता व्यापक जनजीवन के विस्तार और गहराई से संवलित सत्ता है। इसकी सचाई और अर्थवत्ता के व्यापक निहितार्थ है, जो व्यापक जनजीवन की अपेक्षाओं को चरितार्थ करता है।

लोकस्मृति इतिहास का पूरक भी है, इतिहास का प्रतिरोध भी है, इतिहास का प्रतिपक्ष भी है।

लोकस्मृति की व्यापक भूमिका के सन्दर्भ में विचार करने पर हम पाएंगे कि कोई भी साहित्य रचना, लोक में सुरक्षित कोई भी किंवदन्ती या लोक में प्रतिष्ठित और पूजित कोई भी जननायक इसलिए कम महत्वपूर्ण नहीं हो जाता कि उससे सम्बन्धित वर्णन इतिहास के वर्णन से मेल नहीं खाते या इतिहास में उनकी वैसी स्थिति नहीं दिखती या इतिहास में उनकी उपस्थिति नहीं होती। इतिहास में परमर्दिदेव के सामान्य से सामन्त और सैनिक आल्हा-ऊदल का लोकस्मृति में वीरनायक के स्पृहणीय गौरव को पाकर लोकचित्त में आदर के आसन पर अधिष्ठित हो जाना अकारण नहीं कहा जा सकता। विक्रमादित्य और राजाभोज की न्याय प्रियता और प्रजावत्सलता की कहानियाँ जाने कबसे केवल इतिहास की मुखापेक्षी नहीं रह गई हैं। वे इतिहास की सीमाओं को अतिक्रमण करके लोकस्मृति की व्याप्ति का शंखनाद कर रही हैं। महाराणा प्रताप और झाँसी की महारानी लक्ष्मीबाई का स्वाभिमान और देशप्रेम इतिहास की सरहद को उलाँघ कर लोकस्मृति के विपुल विस्तार में गुंजित है। निकटतम इतिहास के महानायक गाँधी के आख्यान इतिहास के अध्यायों से अपने पाँव निकाल कर लोक की आराधना के विषय बन चुके हैं। उनके देशप्रेम, बन्धुत्व की उदात्त भावना और व्यापक मनुष्यता के प्रति गहन निष्ठा के आत्मीय सरोकार लोकस्मृति के अनन्त आकाश में किस्सों के पंख पसार कर ऊँची उड़ानें भर रहे हैं। बाबा कीनाराम की अपार करूणा की कथाएँ और उनके अत्याचार और अन्याय के प्रबल प्रतिरोध के किस्से लोकस्मृति की गहराई में पैठकर अपनी सुगन्धि का प्रसार करते मिलते हैं।

इतिहास का अपना अलग अनुशासन है और स्मृति की अपनी अलग मर्यादाएँ हैं। अध्ययन, चिन्तन, विचार, विश्लेषण और सृजन की भिन्न-भिन्न शाखाएँ मनुष्य जीवन के विस्तार और उसकी गहराई को जानने-समझने के उद्योग का परिणाम हैं। अलग-अलग अनुशासनों की भिन्नता के बावजूद सभी के केन्द्र में मनुष्य का जीवन है। कोई भी विधा या कोई भी अनुशासन अपने आप में पूर्ण नहीं है। मनुष्य जाति के जीवन के रहस्यों को समझने के सन्दर्भ में तो सारी विधाएँ और सारे अनुशासन अपने महत उद्योग के बावजूद छोटे पड़ जाते हैं। मनुष्य जीवन के चिरन्तन विकास और उसकी मर्यादाओं की सजीव अभिव्यक्ति लोकस्मृति में सहज रूप में सबसे अधिक मिलती है। लोकस्मृति जीवन के मूल्यों के विविध रगों की सबसे बड़ी चित्रशाला है। कीर्तिशाला भी। लोकस्मृति में सन्तो की कीर्तिकथाएँ हमेशा से संरक्षित है। इसलिये कि सन्त सर्वदा से ही लोक के संरक्षक है। बाबा कीनाराम का लोक संरक्षक का स्वरूप बड़ा ही भास्वर है। राज्य और लोक के बीच सनातन द्वन्द्व मौजूद है।

राज्य मनुष्य जाति के लिये एक अपरिहार्य बुराई है, जिसे उसको स्वीकार करना ही पड़ता है। राज्यसत्ता मनुष्य समाज की विवशता है, मजबूरी है, उसकी ऐच्छिकता नहीं। लोकसत्ता प्राकृतिक है। राज्यसत्ता निर्मित सत्ता है। वह प्रयत्न निर्मित है। लोकसत्ता शुद्ध सत्ता है। राजसत्ता विकारग्रस्त सत्ता है। राज्य का लोक के साथ सम्बन्ध भावनापूर्ण नहीं है, स्वार्थपूर्ण है। हार्दिक नहीं है, छलपूर्ण है। पाखण्डपूर्ण है। राज्य लोकहित का दिखावा करके लोकशासन का अधिकार प्राप्त करता है। लोकसत्ता राजसत्ता के प्रति समर्पण करती है। राजसत्ता उसके समर्पण से लाभ लेती है। वह लोकसेवा के स्थान पर लोकशासन को वरीयता देकर छल करती है। लोकसत्ता राजसत्ता के छलपूर्ण व्यवहार से आहत होती है, जिससे संघर्ष का सूत्रपात होता है। संघर्ष का सूक्ष्य स्वरूप इनके बीच हमेशा विद्यमान रहता है। कभी उभर कर सतह पर आ जाता है कभी भीतरी तहों में आन्दोलित रहता है। चूँकि राजसत्ता एक व्यवस्था है, जिसमें रूढ़ियाँ और खामियां स्वाभाविक रूप से उपजती रहती हैं। प्रभुत्व और लोभ से प्रेरित राजव्यवस्था में लोकसत्ता के प्रति क्रूरता और दमन की प्रवृत्तियाँ मौजूद ही रहती हैं। लोकसत्ता का इन प्रवृत्तियों के प्रति प्रतिरोध हमेशा किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। इसलिए इनके बीच द्वन्द्व हमेशा सक्रिय रहता है। सन्त पुरूष के चरित में कोई लोभ नहीं होता। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। उसका जीवन त्याग और परहित के केन्द्र पर गतिशील होता है। इसलिए वे हमेशा लोकसत्ता के सहायक और संरक्षक के रूप में लोक स्मृति में प्रतिष्ठित होते हैं। बाबा कीनाराम का चरित लोक के संरक्षक के रूप में लोकस्मृति में संरक्षित है।

बाबा कीनाराम का चरित इतिहास की भी धरोहर है। लोकस्मृति में उनकी गौरव गाथाओं की गूँज उसके सीमान्तों में गुंजित है। काशी नरेश महाराज चेत सिंह की अहमन्यता के बिडम्बन की कथा और औरंगजेब के अत्याचारी विचारों के भर्त्सना के आख्यान इतिहास में अविस्मरणीय अध्याय की तरह सुरक्षित हैं। उनकी प्रस्तुति यथोचित स्थान पर उल्लिखित होगी। जीवन की आरंभिक अवस्था में ही बाबा कीनाराम का लोक संरक्षक का स्वरूप स्पष्ट और ऊर्जस्वित रूप में दिखाई पड़ने लगता है।

बाबा की विवाहिता कात्यायनी देवी के देहावसान के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता मनसा देवी का भी इहलोक से प्रयाण हो गया। उसके बाद उसी वर्ष में थोड़े ही दिनों के अन्तराल पर पिता अकबर सिंह की भी जीवनयात्रा पूर्ण हो गई। अब वे अपने किशोरवय में ही सारे लौकिक दायित्वों से मुक्त होकर परमपथ की यात्रा पर अग्रसर हो चले। बाबा का सहज वैराग्य में लीन चित्त परिभ्रमण के लिए समुत्सुक हो उठा। अपनी जन्मभूमि रामगढ़ से वे बाहर निकल पड़े। बाबा इस वसुधा के विपुल विस्तार में विचरण करने लगे। वे तो जन्मसिद्ध महापुरूष थे। उनके अन्तस्तल में अनन्त की विभुता का वैभव विराजित था। वे आमोदपूर्ण थे। अपने गाँव से निकलकर बाबा कीनाराम भ्रमण करते हुए कई जगहों पर ठहरकर रमते रहे। इन स्थानों में महुअर, परानपुर, नईडीह और मारुफपुर उल्लेखनीय हैं। इन गाँवों में उनके ठहरने के स्थान पर आसन की पूजा का प्रबन्ध रखा गया। अब भी इन स्थानों पर वैष्णव मठ विराजमान हैं।

करुणा का उज्ज्वल उपहार

बाबा कीनाराम विचरण करते हुए गाजीपुर जनपद के कारो गाँव से गुजर रहे थे। अब यह गाँव बलिया जिले के अन्तर्गत आता है। अपनी यात्रा में बाबा ने मार्ग में एक स्त्री को विलपते-विलखते देखा। वे वहीं ठहर गए। उस स्त्री के करुण रुदन से द्रवित होकर उसके पास करुणार्द्र स्वर में बाबा ने उसके दुख का कारण पूछा।

‘‘माता इस कदर काहे विलाप कर रही हो। तुम्हारे दुख का क्या कारण है। मुझे निःसंकोच होकर बताओ। मैं यथाशक्ति तुम्हारे दुख को दूर करने का उपाय करूँगा।’’

उस स्त्री ने आँसुओं में डूबा अपना मुँह ऊपर उठाकर देखा। उसके सामने संक्षिप्त वस्त्र में एक युवक साधु खड़ा था। स्त्री अपने दुख से व्यथित थी। जो व्यक्ति उसे सहायता देने की अनुकम्पा कर रहा था, उसकी दृष्टि में वह खुद असहाय लग रहा था। कोई समर्थ व्यक्ति होता उसकी दृष्टि में तो जरूर उसे कुछ आशा बँधती। वह दुख के आवेग में झल्ला उठी।

‘‘जाओ बाबा, तुम माँगो खाओ। हमारी मुसीबत के बीच न पड़ो। इसमें तुम कुछ कर न पाओगे।’’

बाबा नाराज नहीं हुए। क्रोधित नहीं हुए। उस स्त्री का वैसा कहना अनुचित नहीं था। बल्कि उसकी उपेक्षा से उन्होंने उसके दुख के कारण की गंभीरता का अनुमान किया। उनका चित्त और अधिक दयार्द्र हो उठा।

‘‘नहीं, माँ तुम्हे इस तरह दुखी छोड़कर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हारा दुख चाहे जैसा भी हो मैं उसे दूर करके ही जाऊँगा।’’

बाबा के वाणी की दृढ़ता से स्त्री के मन में ढाढ़स का संचार हुआ। ‘हरि अनाथ के नाथ’ की भावना का उद्रेक हुआ। साधुओं की चामत्कारिक शक्तियों का स्मृति में उदय हुआ। वह बाबा की दयार्द्रता से विह्वल हो उठी। दुख मे किसी का सहारा पाते ही मनुष्य का हृदय दुगुने आवेग से उमड़ पड़ता है। उसका कलेजा मुँह को निकल आया। वह पुक्का फाड़कर रो पड़ी। रो-रोकर उसने अपने दुख की कथा सुनाई।

उसने बताया कि गाँव के जमींदार का उसके ऊपर पोत चढ़ गया है। कर्ज की रकम वे अदा नहीं कर पा रहे हैं। सूद बढ़ता जा रहा है। तकादे पर तकादे के बावजूद जब वे जमींदार का उधार नहीं दे पाए तो आज उसने अपने लठैत कारिन्दों से उसके जवान बेटे को अपने दरवाजे धर बुलाया है। उसके हाथ-पाँव बाँधकर उसे लाठियों से बुरी तरह पीट-पीटकर बेदम कर दिया है। उस निर्दय ने बाबा मेरे बेटे को गर्मी की विषैली धूप में तपती जमीन पर पार दिया है। बेटे की यह यातना मुझसे सही नहीं जाती है। मेरा कलेजा फआ जा रहा है। इतना दुख देखने से अच्छा तो मर जाना है। हमारा अपराध हमारी गरीबी है महाराज! गरीबी, जिसका आर-पार नहीं है।

बाबा उसकी बात सुनकर शान्तभाव से बोले। ‘‘तुम दुखी न होओ माता। थोड़ी देर ठहरो। मैं तुम्हारे बेटे को छुड़ाकर लाता हूँ।

उस महिला ने बड़े विश्वास के साथ बाबा की ओर देखा। बाबा जमींदार के दरवाजे की तरफ बढ़ गए।

बाबा निःशंक जमींदार के चबूतरे पर चढ़ गए।

उन्होंने देखा एक युवक अपने ऊपर पड़ी मार की चोटों से बिलबिला कर बेदम जमीन पर पड़ा था। वह जलती हुई जमीन पर नंगे बदन तड़प रहा था। बाबा ने जमींदार की तरफ देखा। वे शान्त किन्तु गंभीर वाणी में बोले, – ‘‘मनुष्य के लिए मनुष्य के प्रति ऐसी क्रूरता शोभनीय नहीं है। आप इस युवक को दया करके छोड़ दीजिए।’’

जमींदार ने बाबा के अभिप्रया की उपेक्षा की। ‘‘नहीं, यह मुमकिन नहीं है। यह दया का पात्र नहीं है। यह बदमाश और कामचोर आदमी है। मेरे पैसे चुकता नहीं करता और काम भी नहीं करता। बुलाने पर भागता है। इसे बिना पैसा वसूले मैं छोड़ूंगा नहीं।’’

‘‘आप साधू हैं इस मामले में मत पड़िए। आपको भोजन, जलपान की जरूरत हो तो मंगा दूँ। आप अपने रास्ते चले जायं, अच्छा होगा।’’

‘‘मैं भूखा नहीं हूँ। मैं भीख नहीं माँगता। अपने लिए मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं। मैं परमेश्वर के राज्य का नागरिक हूँ। वहाँ किसी तरह का अभाव नहीं है। वहाँ अन्याय भी नहीं है। अत्याचार भी नहीं है। आप इस बालक को छोड़ दीजिए।’’

‘‘हरगिज नहीं। बिना अपना बकाया वसूले इसे मैं कदापि नहीं छोड़ सकता।’’ जमीदार और अकड़ गया।’’

‘‘तो ठीक है। आप जहाँ खड़े हैं, वहीं अपने पैर के नीचे की जमीन कोड़िये। आपको अपना बकाया भी मिल जायेगा और खोदने का खर्च भी।’’ जमींदार बाबा की दृढ़ता से अवाक रह गया।

पैर के नीचे से मिट्टी हटाई गई। खनखनाहट के साथ सिक्के निकल आए। वहाँ मौजूद सारे लोग सन्न रह गए। जमींदार हाथ जोड़ गिड़गिड़ाने लगा।

‘‘अपने पैसे लीजिए और बालक को छोड़ दीजिए। परमात्मा के विधान में मनुष्य के प्रति दया का भाव ही मंगलकारक है। यही धर्म है। उत्पीड़न पाप है। दया के व्यवहार के लिए प्रभु की तरफ से हमेशा पुरस्कार मिलता है। पाप के लिए किसी पुरस्कार का विधान नहीं है। आगे से आप दया का व्यवहार करेंगे तो पुरस्कार के भागीदार बनेंगे।’’

जमींदार के आदेश से बालक के बन्धन खोल दिए गए। वह दौड़कर आया और बाबा के चरणों में गिर पड़ा। वह उनकी अपार कृपा से कृतकृत्य था।

बाबा ने उसे हाथ पकड़कर उठाया। वे अत्यन्त तीव्रता से उसे अपने साथ लेकर जमींदार के दरवाजे से उतर आए। बाबा के पीछे वहाँ सन्नाटा पसरा था। उदासी और पछतावे की लहरें सन्नाटे के संगीत में सिर धुन रही थीं।

बाबा लौटकर उस महिला के पास पहुंचे। उन्होंने देखा वह अब भी आँचल में मुँह ढाँपकर बेजार रो रही थी। उसे अपने अथाह दुख से त्राण पाने की कोई उम्मीद नहीं थी। बाबा ने आवाज दी, ‘‘माता लो यह अपने बेटे को संभालो।’’

उसे वाणी पर विश्वास न हुआ। उसने मुँह उठाकर देखा। उसका बेटा उसके सामने खड़ा था। वह झटके से उठकर उससे लिपट गई। लिपटकर फफक-फफक कर रोती रही। आँसुओं में उसकी सारी पीड़ा बह गई। मन का सारा मैल निकल गया।

वह बाबा के पैरों में गिर गई। वह अब वह स्त्री नहीं रह गई थी, जो कुछ समय पहले थी। अब उसके हृदय में प्रेम की पुलक थी। उसका विवेक जाग गया था। उसकी असहायता तिरोहित हो चुकी थी। वह जनम की दरिद्र पारस पा चुकी थी। उसने पारस को पहचान लिया था। उसका अनन्त सौभाग्य उसके सम्मुख खड़ा था।

उसका गला भर आया था। अपने सौभाग्य के भावेद्रेक से। बाबा की असीम करुणा के प्रति कृतज्ञता से। वह सोच रही थी, जगत में दीनबन्धु कौन है? अहैतुक कृपा की बरसात करने वाला कौन है?

नहीं, नहीं यह मनुष्य के वश की बात नहीं है। यह मनुष्य से ऊपर बहुत ऊपर उठे चरित का स्वभाव है। मनुष्यता का श्रृंगार करने में वे ही पुरूष समर्थ होते हैं जो सारी मानवीय क्षुद्रताओं से पार जा चुके होते हैं।

उसके मन में प्रार्थना उमड़ने लगी। प्रार्थना पवित्र मन का उद्गार है। वह वृद्धा संस्कृत नहीं जानती थी। जानती तो जरूर वह प्रार्थना में यह श्लोक बोलती-

त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।।

संस्कृत क्या वह तो भाषा भी ठीक से नहीं जानती थी। मगर भाव तो बिना भाषा के भी व्यक्त होते ही हैं। वह भाव में डूब रही थी। भाव उससे बह रहा था। उसके रोम-रोम से बह रहा था।

वह हाथ जोड़कर बाबा से बोली, ‘‘महाराज, केवल बच्चे को जन्म देने के कारण ही कोई माता-पिता नहीं होता। असली माता-पिता तो वह है, जो विपत्ति से रक्षा करता है। असली माता-पिता तो वह होता है, जो भरण-पोषण में समर्थ होता है। असली माता-पिता तो वह होता है, जो बालक के उत्थान का मार्ग प्रदान करता है। अब मेरे बच्चे के असली माता-पिता और माता-पिता से बढ़कर सब कुछ आप ही हैं। मैं तो वह अभागी माँ हूं जो उसे भरपेट भोजन भी नहीं दे सकती। अब मैं अपने ममता के आश्रय इस विग्रह को आपको सौंप रही हूँ। अब आप इसे अपने साथ ले जायं महाराज! अबसे यह मेरा बेटा नहीं, आपका सेवक है। मैं अपने दिन किसी तरह गुजार लूँगी।’’

हरे यह क्या! बाबा उसकी बात सुनकर भौंचक रह गए। अभी कुछ देर पहले यह स्त्री अपने इसी बेटे लिए इतनी विकल थी। इतनी व्यथित थी। इतना विलाप कर रही थी। अब बेखटक इसने अपने प्राणप्रिय पुत्र को मुझे दे दिया। कितना बड़ा दान है इसका। कितनी महिमामयी है यह देवी। कितना अद्भुत है। बाबा रोमांचित हो उठे।

उन्होंने उस देवी को बहुत समझाया। बहुत तरह से समझाया। मगर वह नहीं मानी। हारकर बाबा को उस बालक को अपने पास रखना पड़ा। अपने साथ लेना पड़ा।

वह लौटकर गाँव की ओर जा रही थी। बाबा उस बालक को लेकर गाँव से बाहर के रास्ते निकल पड़े।

कारो गाँव में अप्रत्याशित रूप में जिस बालक को माँ ने बाबा कीनाराम को सौंपकर अपना जीवन धन्य समझा उस बालक का नाम आगे चलकर बीजाराम हुआ। बीजाराम बाबा कीनाराम की जीवन यात्रा के अन्त तक उनके साथ रहे। वे उनके अनन्य सेवक और प्रधान शिष्य के रूप में औघड़ समाज में प्रतिष्ठित और पूजित हैं। वे बाबा कीनाराम की विभूति के वारिस बने। बाबा कीनाराम के क्रीं कुण्ड पीठ के उनके बाद वे पहले उत्तराधिकारी अधिष्ठित हुए।

बाबा कीनाराम का जीवन चरित जो भिन्न-भिन्न पुस्तकों में वर्णित है, वह सब बाबा बीजाराम द्वारा भोजपत्र पर उनकी हस्तलिपि में लिखित ‘राम कीना कथा’ पर आधारित है।

बीजाराम जी कीनाराम महाराज के सेवक भी थे, सहचर भी और शिष्य भी। वे जीवन भर उनके साथ उनकी छाया की तरह मोजूद थे। वे उनके जीवन की महत्तम उपलब्धियों, अनुभूतियों, स्थितियों और घटनाओं के साक्षी भी रहे और सहभोक्ता भी।

बीजाराम जी बाबा कीनाराम के लिए उनकी करुणा के उज्ज्वल उपहार की तरह उनके साथ शोभित हैं। बीजाराम की माँ के दुख से द्रवित होकर बाबा ने अपनी अलौकिक शक्ति के उपयोग से उनको दुख से छुटकारा दिलाया था। मगर ईश्वरीय अनुकम्पा से अभिसिंचित होकर माँ का हृदय दिव्य अनुप्ररेणा से आपूरित हो उठा था। उन्होंने ईश्वरीय शक्ति का जीवन में लौकिक उपयोग स्वीकार नहीं किया। ईश्वरीय अनुग्रह को प्राप्त करके उन्होंने ईश्वर प्रेम में अपने जीवन को ही समर्पित कर दिया। अपने प्राणप्रिय पुत्र को बाबा की सेवा के लिए अर्पण कर दिया। वह माँ धन्य थी। उनकी महिमा के अभिनन्दन में वाणी श्लथ हो उठती है। उस अद्भुत अलौकिक दृश्य को याद करके हृदय रोमांचित हो उठता है। उस सन्दर्भ के विषय में सोचते हुए अनायास कालिदास के रघुवंश का यह श्लोक बरबस याद हो उठता है-

जनस्य साकेत निवासिनस्तौ, द्वावप्य भूतामभिवन्द्यसत्तौ।

गुरु प्रेदयाधिकनिस्पृहोर्थी, नृपोर्थि, कामादधिकश्च प्रदश्चः।।

बीजाराम की माँ की महिमा विरल है। वन्दनीय है। उनके हृदय की शुचिता अभिनन्दनीय है। उनकी निष्ठा की महत्ता अर्चनीय है। उनके हृदय की सारी पवित्रता और उच्चता ही बीजाराम के विग्रह में फलीभूत होकर लोक में अक्षय कीर्ति का आधार बन सकी। यह सच है कि प्रायः मनुष्य स्वर्ग की स्पृहा करते रहते हैं मगर यह भी सच है कि बहुत से ऐसे महिमावान व्यक्ति पृथ्वी पर अवतरित होते रहते है, जिनकी गरिमा के आगे स्वर्ग हमेशा विनत होता रहता है। महान वही होते हैं जो मनुष्यता का श्रृंगार करके पृथ्वी का गौरव बढ़ाते हैं। इतिहास उनके चरित को अपने हृदयमें धारण करके धन्य होता है। लोक उनकी गाथा को गा-गाकर अपनी वाणी को पुनीत बनाने का निरन्तर उद्योग करता रहता है।

जहाँ पत्थर सुनते हैं-

हाँ, यह सच है। मगर सच भी सबके लिए एक जैसा नहीं है।

क्यों? यह बड़ा बुनियादी सवाल है। सवालों से बचकर निकल जाने के लिए हमने अनगिनत सुविधाएं तलाश ली हैं। सवाल बेचैन करते हैं। मगर आदमी जीवन में बेचैनी से हमेशा बचना चाहता है। बचने की तरकीबें तलाशता रहता है। असल में सच का सम्बन्ध आदमी की जानकारी और अनुभव से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति की जानकारी और अनुभव की सीमाएँ हैं। सीमाएँ छोटी हों या बड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता। जानकारी और अनुभव की भिन्नता के कारण एक का सच दूसरे के लिए सच साबित नहीं हो पाता। दुनियाँ जिसे सच नहीं मानती यानी उसके लिए जो झूठ है उसके आँखों के आगे घटित होने की स्थिति को वह चमत्कार कहती है। सृष्टि असीम है, सच असीम है। असीम का सीमाबद्ध दृष्टि में घटित हो पाना संभव नहीं। असीम को जानने की प्रक्रिया सीमा के मिटने की प्रक्रिया है। बिना मिटे सच को जानना मुमकिन नहीं है। सच विराट है। सृष्टि विराट है। विराट को जानने के लिए क्षुद्रता की सारी सीमाओं का मिट जाना जरूरी है। सीमाओं के मिट जाने से सब कुछ एक हो जाता है।

सृष्टि का रहस्य अद्वैत के बोध में अन्तर्निहित है। अद्वैत के बोध में ही अभेद की प्रतीति निर्भर है। समूची संसृति में एक ही अन्तर्धारा प्रवाहित है। एक ही तत्व की उपस्थिति उद्भासित है। भिन्नता है मगर भेद नहीं है। जिसके लिए जड़-चेतना में भेद नहीं है, स्त्री’-पुरूष में भेद नहीं है, ऊँच-नीच में भेद नहीं है उसके लिए सृष्टि की व्यापकता विदित है। कामयनी के आरंभिक प्रसंग का यह पद उसी विराट बोध का संकेत देता है-

नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन।

एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतना।।

अद्वैत और अभेद का बोध बिल्कुल एक ही है, केवल शब्दों की भिन्नता है। सबमें एक ही तत्व की विद्यमानता का अनुभव ही अभेद के विवेक का आधार है। जड़ और चेतन को तत्वतः एक जानने वाले की आज्ञा और अनुरोध जड़ और चेतन के लिए भिन्न नहीं रह जाता है। प्रायः कोई भी महापुरूष स्वचालित प्रकृति की व्यवस्था में अकारण या केवल लोकरंजन के लिए हस्तक्षेप नहीं करता। वह जब भी कभी अपनी अलौकिक शक्तियों का उद्घाटन करता है, उसके गहरे अभिप्राय उसमें सन्निहित रहते हैं।

एक बार बाबा कीनाराम विचरण करते हुए गुजरात की मशहूर रियासत जूनागढ़ में पहुँचे हुए थे।

वहाँ पहुँच उन्होंने एक पेड़ के नीचे अपना आसन जमाया। बाबा ने बीजाराम को आदेश दिया कि जाओ भिक्षाटन कर आओ। बीजाराम जी भिक्षा के लिए नगर में गए। उस वक्त जूनागढ़ में मुसलमान शासक का आदेश था कि जो कोई साधु भिक्षा माँगते मिल जाय उसे कारागार में भेज दिया जाय। बीजाराम जी भिक्षा माँगते पकड़े गए। उन्हें पकड़कर सिपाहियों ने जेल में डाल दिया। जेल में पहुँचकर बीजाराम जी ने देखा कि वहाँ पहले से बहुत से साधुओं को कैद कर रखा गया है। सजा के तौर पर सबको चक्की में अनाज पीसने की मशक्कत करनी थी। एक चक्की बीजाराम को भी दे दी गई।

जब बहुत देर तक बीजाराम जी भिक्षाटन से नहीं लौटे तो बाबा कीनाराम ने ध्यान में उनकी खोज की। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि बीजाराम भिक्षा माँगने के अपराध में जेल में डाल दिए गए हैं तो वे खुद भिक्षा के लिए नगर में चल पड़े। बाबा भी भिक्षा माँगते हुए पकड़े गए और जेल में उनेक पास पहुँच गए। नबाब के इस अविचारी कानून से पीड़ित साध्ुाओं की दुर्दशा पर बाबा को बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने नबाब को धर्म की मर्यादा का पाठ पढ़ाने का मन में निश्चय कर लिया।

बाबा कीनाराम के आगे भी अनाज पीसने के लिए एक चक्की रख दी गई। बाबा का कौतुक जाग उठा। अलौकिक शक्ति के उपयोग का उचित अवसर समझकर उन्होंने चक्की को अपनी वाणी में आदेश दिया ‘‘चल रे, चल।’’

उनके आदेश के बाद भी चक्की नहीं चली। बाबा को रोष हुआ। उन्होंने कुबड़ी (टेढ़ी-मेढ़ी छड़ी) उठाकर अपने सामने की चक्की पर ठोंक दिया। वहाँ अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। एक साथ जेल की सारी चक्कियां अपने आप चलने लगीं। उस समय वहाँ 981 चक्कियां मौजूद थीं। सभी स्वचालित चलने लगी। सबमें अनाज पीसा जाने लगा। देखने वालों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सारे बन्दी साधु बाबा का ऐश्वर्य देखकर उल्लसित हो उठे और उनकी जयकार करने लगे। सारा कारागार बाबा के जयनाद से दहल उठा।

बड़ी शीघ्रता से नबाब के पास यह खबर पहुँचाई गई। नबाब ने बाबा को तुरन्त दरबार में सम्मान के साथ उपस्थित करने का आदेश दिया।

राजा के अधिकारियों ने बाबा से दरबार में चलने की प्रार्थना की। बाबा राजी हो गए। उन्होंने आदेश दिया ‘‘चलो विजयराम चलते हैं।’’ बाबा बीजाराम के साथ दरबार में पहुँच गए।

दरबार में पहुँचते ही नबाब ने अपने आसन से उठकर बाबा का स्वागत सम्मान किया। उन्हें सम्मानजनक आसन पर विराजित कर पूजा-अर्चना की। अपनी गलतियों के लिए क्षमा माँगी।

नबाब ने एक रत्नों से भरा थाल बाबा के चरणों में रखकर भेंट की।

बाबा ने उसमें से दो-चार रत्न उठाकर मुंह में डाले और थूक दिया। बाबा ने कहा, अरे! ये तो न खट्टे हैं, न मीठे। इनमें तो कोई स्वाद नहीं है।’’

नबाब विस्मित होकर बाबा के चरणों में गिर पड़ा।

बाबा ने नबाब को धर्म का उपदेश किया, ‘‘अपने को श्रेष्ठ और शासक समझने का दम्भ ही अधर्म है। अहंकार के कारण आदमी पतित हो जाता है। मनुष्य की पद मर्यादा से नीचे गिर जाता है। सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना धर्म है। असहायों को सहायता पहुँचाना राजा का कर्तव्य है। राजा के लिए समूची प्रजा एक समान है। अपनी प्रजा को पुत्र स्नेह के साथ पालना धर्म है।’’

बाबा का उपदेश पाकर नबाब में धर्मबुद्धि का उदय हुआ। उसे कृतार्थता का अनुभव हुआ। उसने बड़ी विनय के साथ हाथ जोड़कर सेवा का अवसर और आज्ञ माँगी।

बाबा नबाब के भक्तिभाव से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ‘‘सेवा करना चाहते हो तो आज से जो भी साधु-महात्मा तुम्हारे राज्य में आएँ उन्हें ढाई पाव सीधा बाँटने का प्रबन्ध करो।’’

‘‘जेल में बन्द सारे साधुओं को तुरन्त मुक्त करके उन्हें सादर भोजन कराओ।’’

नबाब ने सिर झुकाकर बाबा की आज्ञा शिरोधार्य की। तुरन्त राजाज्ञा जारी कर दी।

बाबा ने आशीर्वाद दिया, ‘‘तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। तुम्हारी वंशवृद्धि होगी।’’

दरबार बाबा के जयनाद से गूँज उठा।

जूनागढ़ के दरबार में, कारागार में, हाट-बाजार में सब जगह बाबा कीनाराम की चर्चा व्याप्त हो रही थी। सारे बन्दी साधु मुक्त कर दिए गए। राजकोष से साधुओं के लिए सदावर्त की व्यवस्था शुरू कर दी गई।

हिंगलाजः देवी के द्वार पर अनुग्रह की बरसात

जूनागढ रियासत में बहुत काल रमण करने के उपरान्त बाबा के हदय में हिंगलाज देवी के दर्शन की उत्प्रेरणा उत्पन्न हुई वे वहाँ से चल पड़े। उन्नत आत्मचेतना से सम्पन्न शक्तियों के बीच भाव संप्रेषण की सूक्ष्य गोपन प्रणाली हमेशा से चलती आई है। बाबा देवी के आमंत्रण पर निकल पड़े। वे कच्छ की खीड़ी के किनारे के रास्ते चल पड़े। अत्यन्त दुमार्ग के कठिन दलदलो को अपनी अलौकिक शक्ति के सहारे पार करते वे देवी के मन्दिर पहुँच गए।

अब यह मन्दिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रान्त में लारी तहसील के दूरस्थ पहाड़ी इलाके में एक सँकरी घाटी में स्थित है। यह कराची के उत्तर पश्चिम में 250 कि0मी0 अरब सागर के तटीय प्रदेश में पड़ता है। गुफा मन्दिर हिगोंल नदी के पश्चिमी तट पर मकरान रेगिस्तान के खेरथार पहाड़ियों की एक श्रंखला के अन्त में बना हुआ है।

मन्दिर से थीड़ा दूरी पर बाबा ने धूनी रमाकर अपना डेरा डाल दिया। वे चिन्तन में आत्मलीन हो अभिरमण करने लगे।

बाबा की जरूरतों का जिम्मा एक कुलीन स्त्री ने संभाल लिया था। वे अनाहूत ही आ गई थीं और बाबा के लिए सारी सुविधाओं का बन्दोबस्त बड़ी संजीदगी से करने लगी थीं। नियत समय पर उन्हें जलपान भोजन उपलब्ध करा देना उन देवी ने अपना कर्तव्य निर्धारित कर लिया। वे बहुत ही मनोहर और दिव्य थीं। सौन्दर्य और ममता की अगाध पूंजी उनकी असाधारणता को उद्घोषित करने वाली थी। वे आतीं बाबा को बड़े स्नेह और दुलार से भोजन करातीं, उनकी सारी सुविधाओं को संयोजित करतीं और फिर जाने कहां अन्तर्धान हो जातीं। वे बाबा की सुश्रूषा करके ऐसे मुदित होतीं जैसे माँ अपने बेटे को तृप्त देखकर हुलस उठती है। यह सिलसिला चलता रहा। दिन बीतते रहे।

एक दिन जब दोपहर में वे ममतामयी देवी भोजन लेकर बाबा के सामने पहुँची तो बाबा का ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट हुआ। बाबा ने उनके रूप में उनके ऐश्वर्य की गरिमा देखी। उन्होंने उनकी आँखों में उनकी दिव्यता की दमक देखी। उनकी अलौकिक आभा और अपार्थिव ममता की विभूति से बाबा कीनाराम का चित्त पर्युत्सुक हो उठा।

बाबा ने सामने परसे गए भोजन को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने विनम्र वाणी में निवेदन किया, ‘‘कृपा करके मुझे आज आप अपना परिचय बताएँ।। आप कौन हैं? किस कुल को सुशोभित करती हैं? इतने दिनों से आप मेरे लिए इतना कष्ट उठा रही हैं, क्यों?

‘‘कष्ट…?’’ देवी ने स्मित हास के साथ कहा, ‘‘आप कैसे कह सकते हैं कि मैं कष्ट उठा रही हूँ। क्या आपको मैं खिन्न दिखती हूं?

‘‘नहीं, कत्तई नहीं। बाबा ने संकोचपूर्वक कहा।

‘‘फिर कष्ट कैसा? कष्ट कैसे? जो कुछ करके आदमी उल्लसित हो उठे उसे कष्ट नहीं आनन्द कहते हैं।’’

‘‘आपके लिए मैं जो कुछ करती हूँ आनन्दित होने के लिए करती हूँ। आपके पास आने से आपकी सेवा कर पाने से मैं आनन्द से ओत-प्रोत हो उठती हूँ महात्मन!’’

‘‘आप भोजन ग्रहण करें।’’ देवी ने अनुरोध किया।

‘‘यह संभव नहीं हो रहा है देवि! मेरा चित्त विभ्रान्त हो उठा है। मैं आपके वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता हूँ।’’

‘‘आपकी सेवा मेरा धर्म है। इतना जान लेना कम नहीं है।’’

‘‘मगर क्यों?’’

‘‘इसलिए कि आप मेरे अतिथि हैं।’’

‘‘नहीं देवि! मैं यहाँ किसी और के आमंत्रण पर आया हूँ। उनसे अभी मेरा साक्षात नहीं हुआ। मैं अपने आने का सन्देश उन्हें भेजने की निरन्तर चेष्टा कर रहा हूँ।’’

‘‘अगर ऐसा है तो बड़ा शोचनीय है। यह तो बड़ा भारी अनाचार है, देव पुत्र। यह आतिथेय की मर्यादा का स्खलन है।’’

’’नहीं, नहीं ऐसा मत महिए महीयसी। ऐसा सुनकर मेरे हृदय में ठेस पहँुचेगी। यह आक्षेप उनकी मार्यादा के अनुकूल नहीं।’’

‘‘तो ऐसा भी होना चाहिए क्या? किसी को आमंत्रित करके उसके आने से अवगत न होना अनवधानता नहीं है, क्या? अतिथि के आने का इंतजार और उसके आने से पहले ही उसके स्वागत की सारी तैयारी आतिथेय का धर्म है।’’

बाबा की आँखे वार्तालाप के बीच एक दिव्य दीप्ति से कौंध उठीं। उनके हृदय में अद्भुत शीतल और आह्लादक अनुभूति का संचार हो उठा।

‘‘तो आप…..?

‘‘हाँ मैं वही हूँ। मैं वही हूँ, जिसने आपको बुलाया है। जिसके दर्शन के लिये आप रोज मंदिर मे ंजाते हैं। मैं तो कबसे आपके पास हूँ। आपके साथ हूँ।’’

‘‘बाबा का हृदय अथाह ममता के प्रसाद से कृतार्थ हो उठा। वे गदगद हो उठे।

‘‘अब आपको मन्दिर में जाने की जरूरत नहीं। आप जहाँ भी, जब भी मेरा स्मरण करेंगे मुझे अपने सम्मुख उपस्थित देखेंगे।’’

‘‘मेरा परम सौभाग्य है माता।’’

‘‘अब मुझे अपने पुराने नगर में वापस ले चलो पुत्र! मैं काशी में पुनः लौटना चाहती हूँ। लौटने का समय आ गया है वत्स! अब मैं वहीं निवास करुँगी।’’

‘‘आपकी अपरम्पार कृपा से कृतकृत्य हूँ माता। आपने अपने वात्सत्य का आलम्ब बनाकर मुझे धन्य किया है। माता आप काशी में कहाँ निवास करना चाहेंगी?’’

‘‘मैं काशी के केदार खण्ड में ‘क्रीं कुण्ड’ में निवास करुंगी। आप यात्रा से लौटकर काशी पहुँचेंगे तो मेरे निवास की सब व्यवस्था स्वतः सम्पन्न हो जाएगी। उसके लिए आपकेा विशेष प्रयत्न नहीं करना होगा।’’

‘‘अपने काशी निवास की योजना में मुझे निमित्त बनाने की कृपा करने के लिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ, देवि! मेरी प्रणति स्वीकार करें माता।’’

देवी ने अपने दोनों हाथ उठाकर बाबा के सिर पर रख दिया। बाबा का हृदय अद्भुत ऋद्धियों के वैभव से भर उठा। देवी की आँखों से अनुग्रह बरस रहा था। बाबा भींग रहे थे।

आपके यहाँ आने का प्रयोजन पूरा हुआ, देव! अब आप यहाँ से आगे चले जायें। अब से समस्त ऋद्धियां आपकी अनुचर होंगी। आपका परम कल्याण होगा। शुभमस्तु।

बाबा को अपने अलौकिक आशीर्वचन से परिपूर्ण कर देखते ही देखते देवी अन्तर्धान हो गईं। बाबा ने उस स्था पर जगाई अपनी धूनी को ठंडा किया। वहाँ से वे घोड़े पर बैठकर मुलतान की ओर चले गए।

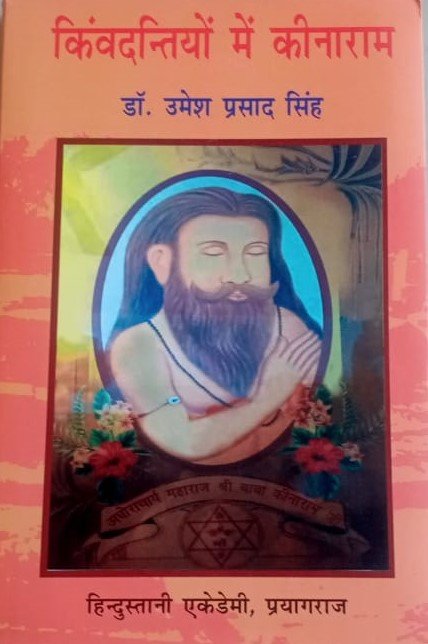

किंवदन्तियों में कीनाराम पुस्तक का तृतीय अध्याय