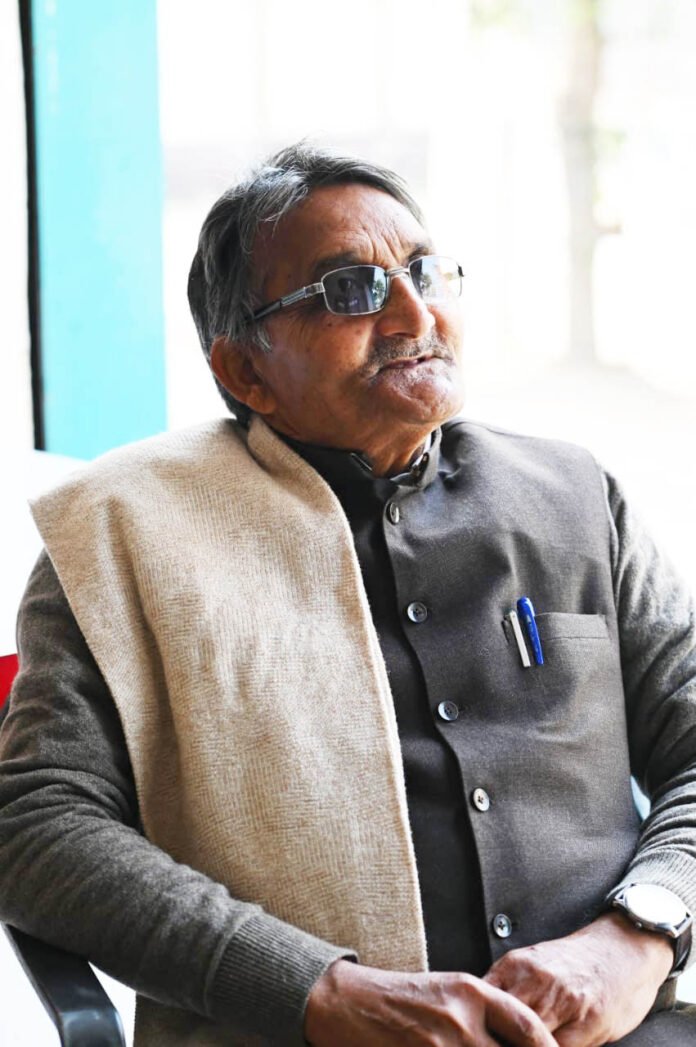

Young Writer, साहित्य पटल। ललित निबंधकार डा. उमेश प्रसाद सिंह की कलम से

हमारी चिन्तन परम्परा में नैतिक मूल्यों का सम्बन्ध मनुष्य से उतना नहीं है, जितना मनुष्य जाति की पारस्परिकता से है। हमारे समाज में मनुष्य के उत्कर्ष का मानदण्ड हमेशा से उसके सामाजिक अवदान पर अवलम्बित रहा है। व्यक्ति इकाई चाहे जितनी समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल इस बात से है कि वह दूसरों के काम का कितना है। इसीलिये वैयक्तिक उत्कर्ष को हमारे यहाँ कभी भी अभ्यर्थना का आधार नहीं समझा गया है। कबीर का दोहा हमारे पारंपरिक विश्वास का प्रवाचक बनकर जनचेतन की स्मृति में उद्भासित है-

बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर।

पंथी को छाया नहीं, फल लागै अति दूर।।

मनुष्य की सत्ता निरपेक्ष सत्ता नहीं है। व्यक्ति सत्ता हमेशा ही व्यक्ति की सामूहिक सत्ता के साथ मनुष्येत्तर और प्राकृतिक सत्ता की पारस्परिकता में ही अपना अर्थ ग्रहण करती है। नीति उसे ही कहा जाता है, जो मनुष्य को मनुष्य, पशु-पक्षी, प्रकृति और यंत्र के साथ उसके आपसी सम्बन्ध के अर्थ का बोध कराती है। इसी नीति को धारण करने की शक्ति को नैतिकता कहा जाता है। नीति हमें एक-दूसरे के नजदीक ले आने का काम करती है। एक-दूसरे के नजदीक होने की प्रविधि को ही पुरानी भाषा में नीति कहा जाता है। इस विद्या की विरासत को ही नैतिकता के नाम से पुकारा जाता है।

नैतिकता को लेकर आज हमारी अवधारणा कुछ भिन्न तरह की हो चुकी है। इस अवधारणा को विकसित करने में पाश्चात्य चिन्तन प्रणाली की प्रभावी भूमिका है। आज नैतिकता का नाम लेते ही हमारे नथुनोें में जो गन्ध आती है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में पुरानेपन की बू होती है। इसके साथ ही पिछड़ेपन की, अव्यावहारिकता की, दकियानूसी की, अवैज्ञानिकता की और आधुनिकता विरोध के साथ-साथ किसिम-किसिम की न जाने कौन-कौन-सी गन्ध भी गड्मड् रहती है। हमारे समय की एक बिडम्बना यह भी है कि बहुत-सी भ्रांतियां न जाने कैसे हमारा विश्वास बन गई हैं। अपने विश्वासों से विलग होते जाने और भ्रांतियों के विश्वास बनते जाने की प्रक्रिया से बेखबर बने रहना हमारा विकट दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य से जूझने के लिये यह संगोष्ठी हमें उत्प्रेरित करने में सहायक सिद्ध होगी, ऐसा हमारा विश्वास है।

नैतिकता कुछ वैयक्तिक सदगुणों के समुच्चय का नाम नहीं है।

नैतिकता आदमी को आन्तरिक रूप से उस शक्ति से सम्पन्न करती है, जिससे वह अपने समय में समाज और राष्ट्र को सही मायने में उन्नत और मजबूत बनाने में कारगर हो सके। यह केवल धर्म सम्बन्धी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, अपितु यह धर्म, अर्थ, काम के साथ सम्पूर्ण जीवन को अपने में समाहित करती है। नैतिकता उन्नत और समृद्ध के लिये परीक्षित और परिणाम में असंदिग्ध विश्वासों का अभिधान है। वैयक्तिक अभ्युन्नति के असीम आयामों को सुलभ रखते हुये पारस्परिकता के विकास का संधान नैतिकता का लक्ष्य होता है। अपने सुख के विस्तार के साथ सबके सुख को विस्तार देने का भाव नैतिकता की निर्मिति है। नैतिकता समूचे जीवन व्यवहार के नियमन की वह संहिता है, जिसमें मानवीय चेतना के विकास के दीर्घकालीन अनुभव की धरोहर संरक्षित और सुरक्षित है।

साहित्य मनुष्य जाति के जीवन में नैतिक मूल्यों के सृजन और संपोषण का सबसे सशक्त माध्यम है। साहित्य का उद्देश्य ही मनुष्य के जीवन में पारस्परिकता के मूल्य की प्रतिष्ठा है। हमारे उपनिषदों में जो साथ-साथ होने की प्रार्थना है, वह मनुष्य जाति में सहकार के मंगलमंत्र का महत प्रतिमान है। हम साथ-साथ बोलें, साथ-साथ चलें, साथ-साथ बढ़ें और साथ-साथ एक-दूसरे के मन को जानें। यह एक-दूसरे के मन को, उसके सुख-दुख को जानने-समझने का जो भाव है, वह कितना मूल्यवान है, यह कहने की जरूरत नहीं है। यह जितना ही पुराना है, उतना ही नया भी। यह नित नवीन है। साहित्य मनुष्य के जीवन में नैतिकता को बाहर से थोपता नहीं है, वह आन्तरिक चेतना में उसका सृजन करता है। नैतिकता का सृजन साहित्य का मूल केन्द्र है। यह बात अलग है कि भिन्न-भिन्न काल में साहित्य की भाषा और उसका व्यवहार स्वरूप बदलता रहता है। आदिकवि बाल्मीकि के मन में क्रौंचवध को देखकर जो क्षोभ उपजा था, वह पारस्परिकता की मर्यादा की अवमानना के कारण ही उपजा था। ऋषि का रोष ही कविता की उत्पत्ति का कारण बना। पारस्परिकता के गौरव का अभिनन्दन और पारस्परिकता के तिरस्कार की भर्त्सना साहित्य की सनातन उत्तरदायिता है। मनुष्य की स्वतंत्रता का समादर, चेतना के धरातल पर समत्व का बोध और आपस में बन्धुत्व का विकास ही साहित्य की नैतिकता है और यही नैतिकता का साहित्य है। दोनों का मकसद मनुष्य जाति का आपसी सौहार्द्र और सामूहिक अभ्युन्नति है।

इस सन्दर्भ में समझ की ऊपरी सतह पर बहुत-सी भ्रांतियां और रूढ़ियाँ अवरोध बनकर खड़ी हो जाती हैं। कभी हमें नैतिकता साहित्य के विरूद्ध और साहित्य नैतिकता के विरूद्ध दिखाई पड़ने लगता है। प्रायः ऐसा हमारे गलत और अमौलिक पाठ के कारण घटित होता है।

साहित्य नैतिकता का- नैतिक मूल्यों का प्रहरी नहीं है। रक्षक नहीं है। साहित्य संरक्षक है, पोषक है, नैतिकता का। वास्तव में नैतिक मूल्य मानवीय मूल्य ही है। मानवीय मूल्य चिरादिम भी हैं और चिर नवीन भी है। नदी की धारा की तरह। नदी अपने उद्गम में चिरादिम है, अपने प्रवाह में नित नवीन। यही सातत्य है। हर क्षण परिवर्तित होते हुये भी परिवर्तित होने का दिखाई न पड़ना ही सातत्य है। परिवर्तन की प्रक्रिया का अस्तित्व में अन्तर्भुक्त हो जाना ही सातत्य है। जो सतत रहा है और है और जो रहेगा मनुष्य की वैयक्तिक अस्मिता के लिये जरूरी और मूल्यवान और उसकी निजी अस्मिता के अर्थ को सामूहिक अस्तिमता की परस्परता से जोड़ता है, उसे ही नैतिक मूल्य समझना चाहिये।

बाकी सारी संज्ञाओं और विशेषणों की तरह नैतिकता का रूढ़ अर्थ, आज भी हमारे मस्तिष्क में नैतिकता के लिये भी अनायास ही उभर आता है। यही हमें अड़चन मे डालता है। यही हमें सोचने को विवश करता है कि नैतिकता कोई ऐसी चीज है जिसका मनुष्य जीवन से अनिवार्य रिश्ता नहीं है। वैकल्पिक रिश्ता हो सकता है। आप रिश्ता रख भी सकते हैं। चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं। मंगर यह भ्रांत धारणा है। यह वास्तविकता नहीं है। भ्रांत धारणा के कारण ही हमें महसूस होता है कि नैतिकता कोई धार्मिक चीज है, अव्यावहारिक है, सरल नहीं है, विरल है। सामान्य नहीं है, विशिष्ट है। यथार्थ नहीं है, आदर्श है। अधुनिक नहीं है, पुरातन है; पोंगापंथी है। व्यावहारिक नहीं है, विचार की वस्तु है। यह सच नहीं है। ऐसा नैतिकता के साथ नहीं, नैतिकता के पाखण्ड के साथ है। नैतिकता अन-आधुनिक नहीं है। नैतिकता का पाखण्ड अनाधुनिक है। आधुनिकता नैतिकता विहीन या नैतिकता विरूद्ध नहीं है, आधुनिकता का पाखण्ड नैतिकता विरूद्ध है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम नैतिकता के बारे में विचार करते हुये नैतिकता के पाखण्ड को उसके पर्याय के रूप में मान लेते हैं। शायद इसी कारण हमारे विचार की प्रपत्तियां सार्थक नहीं हो पातीं।

नैतिकता का जन्म राजसत्ता से नहीं है। नैतिकता का जन्म जनसत्ता से होता है। नैतिक मूल्य किसी भी समाज व्यवस्था में राजसत्ता से नहीं जनमते है। उनका जन्म जनसत्ता से ही होता है। यहाँ तक कि नैतिक मूल्य जो राजसत्ता को भी अनुशासित करते हैं, जनसत्ता की ही उपज होते हैं। नैतिक मूल्य समाज व्यवस्था में जनसत्ता की महत्ता के अमिट साक्ष्य हैं।

दुनिया चाहे जितनी बदल जाय, चाहे जितनी अधिक संवेदनहीन हो जाय, चाहे जितनी अधिक यांत्रिक हो जाय, फिर भी वह नैतिक मूल्योें को नकार सकने की स्थिति में नहीं हो सकती। नैतिक मूल्यों के नकारने का अर्थ, मनुष्य के सामूहिक अस्तित्व की पारस्परिकता को नकारना है। यह कभी संभव नहीं है।

हम चाहे जितने बेईमान हो जाय मगर हम फिर भी ईमानदारी की महत्ता को-महिमा को गरियाने की हिमाकत कभी नहीं कर सकते। हम सार्वजनिक रूप से बेईमानी का अभिनन्दन शायद कभी नहीं आयोजित कर सकते। यह इसलिये नहीं हो सकता कि नैतिकता हमारे बीच हमारे पतन की पराकाष्ठा में भी न जाने कैसे कहीं उपस्थित है, किसी भी रूप में। नैतिक मूल्य निश्चय ही जहाँ भी मनुष्य होगा, किसी न किसी रूप में उपस्थित रहेगा ही।

नैतिकता कोई केवल विचार की वस्तु नहीं है; वह आचरण की सभ्यता है। नैतिक मूल्य हमेशा एक जीवित अस्तित्व है। वह जीवन में ही हो सकता है। जीवन के बाहर उसका कहीं और हो सकना संभव नहीं है। नैतिक मूल्य मानव सभ्यता के विकास में हमेशा नायकों से प्रतिष्ठित होते हैं। नायक का निर्माण हमेशा जनसत्ता से होता है। नायक की प्रतिष्ठा हमेशा जनमानस में साहित्य करता है। हमारे इनते सुदीर्घ इतिहास में राजसत्ता से प्रतिष्ठित एक नायक भी आप खोजकर नहीं पा सकते। जनसत्ता के अनगिनत नायक पुराकाल से लेकर आधुनिक काल तक हर मोड़ पर आपको मिलेंगे, जिन्होंने नैतिक मूल्य को अपने जीवन में प्रतिष्ठित किया है। राम से लेकर गाँधी तक हमारे जीवन में जीवन मूल्योें के प्रतिष्ठिापक के रूप में पूजित हैं।

तुलसी का काव्य नैतिक मूल्य की जीवन में प्रतिष्ठा जिस कौशल से करता है, वह कला के क्षेत्र में अद्वितीय है। बगैर विद्रोह के, किसी शोर के तुलसी जिन मूल्यों को अपनी कविता में अपने चरित्र के माध्यम से रचते हैं, वह स्पृहणीय है। मैं यहाँ केवल एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ-

‘‘ कागर कीर ज्यों भूसन चीर, सरीर लस्यो तजि नीर ज्यों काई’

राम ने पिता के लिये अयोध्या की राजगद्दी छोड़ दी। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार दिये। राजसी वस्त्र उतारते ही राम का सौन्दर्य वैसे ही उद्भासित हो उठा जैसे काई के हट जाने से जल की सुषमा चमक उठती है। पिता के लिये, सम्बन्ध की गरिमा के लिये, प्रेम की पारस्परिकता के लिये, राजपद की अवलेहना को तुलसी नैतिक मूल्य के रूप में स्थापित करते हैं। उसके सौन्दर्य के निरूपण की अद्वितीय कला का आविष्कार करते हैं,- कविता में।

सुदर्शन की कहानी ‘हार की जीत’ मे ंजिस नैतिक मूल्य की प्रतिष्ठा है, ‘उसने कहा था’ कहानी में जो मूल्यबोध है, प्रसाद की ‘पुरस्कार’ में प्रेमचन्द के ‘पंच परमेश्वर’ में जो नैतिकता का सौन्दर्य है, वह भुलाने योग्य नहीं है।

आज का हमारा समय बड़ा भयावह समय है। बिल्कुल अघोषित युद्धकाल जैसा। हर आदमी बिना किसी युद्धभूमि में हुये भी लड़ रहा है। हर कोई अपने घर में लड़ रहा है। हर कोई घायल हो रहा है, हर घड़ी। दुश्मन कौन है, पता नहीं। शायद हर कोई दुश्मन है। शायद कोई दुश्मन नहीं है। मगर हर कोई घायल है। निरन्तर घायल होता जा रहा है। बड़ा विस्मयजनक है। मगर सच है। हमारे सामने मनुष्य पद पर बचे रहने, बने रहने के लिये हर घड़ी नाना प्रकार के आक्रमणों की झड़ी लगी है। इसमें हम सब शामिल हैं। हम खुद भी, और हमारे सारे अपने भी। हर आदमी को ‘मनुष्य पद’ से विस्थापित करने के लिये लोग निरन्तर बेध रहे हैं। ऐसे समय में नैतिक मूल्य ही हमें, हमारे भीतर बल की तरह सम्बल दे सकते हैं।

अपने समय में हम अपने साहित्य में असुन्दर को अप्रतिष्ठित करके नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ष्ठित रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। मनुष्य जाति की पारस्परिकता को बचाकर ही मनुष्य का बचे रहना संभव हो सकता है।